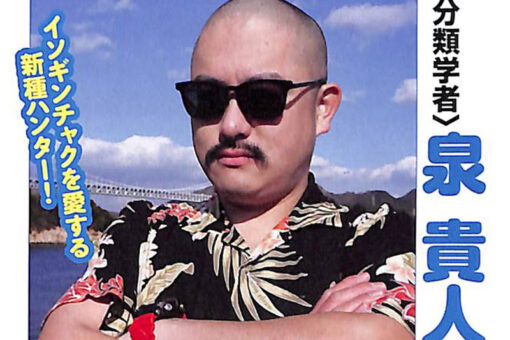

【建築学科】新任教員2名を紹介します!

みなさん、こんにちは! 今年度、工学部建築学科には新任教員が2名(私、大畑も含め)着任いたしましたので、FUKUDAI Magの学科委員である大畑から紹介させていただきます。

写真の右側が藤谷教授、左側が講師の大畑です。

未来創造館の前で撮影しているのには理由があります。

この日は、CROSSING CAFEのカレーを食べながらインタビューをさせていただきました。

ここからは対話の様子をお届けします。

(以下、藤谷教授を【藤】、大畑を【大】とします。)

◇キャンパスの印象について◇

【大】着任してから2か月ほど経ちましたが、福山大学のキャンパスの印象はいかがですか?

【藤】緑に囲まれていて気持ち良いです。ビルが建ち並ぶようなキャンパスではないのも良いですね。シンボルや校舎が計画的に配置されていると思いました。

【大】とても共感します。建築的な感想ですね!(笑)

【藤】高低差が大きいのもあり、まだ工学部以外の棟にはほとんど行けておりませんが…

【大】春は桜が満開になって、とても綺麗です。私がいつも過ごしている2号館の横が坂道になっていて、そこは桜のトンネルになっていました。

◇専門分野やこれまでの活動について◇

【大】藤谷教授は、構造がご専門とお聞きしていますが、その道を目指すことになった経緯やこれまでの研究内容を教えてください。

【藤】高校時代に高層ビルを見て、大きな建物の構造設計をしたいと感じたことが構造の世界に入ったきっかけです。学生時代から振動に関する研究をしており、研究職に就いてからは実験のデータをもとに分析やモデル化をしてきました。実は、学生時代に自治体職員を目指していた時期もあります。

(写真左側は振動台とそのときの実験の試験体、右側は見学に来てくれた高校生に説明している様子です。)

【藤】大畑講師は自治体職員から大学教員に転身、と聞きました。どういった経緯があったのですか?

【大】私は大学を卒業してすぐに、建築の技術職として自治体で働き始めて、建築確認、公共工事、ファシリティマネジメント等の仕事をしてきました。分野は様々ですが「地域」という共通点があり、自分の力では解決できない問題を「地域」がたくさん抱えていることを知り、進学して研究を始めました。

(写真は初めて自分で設計した施設と一緒に撮ったものです。)

◇これからの研究・活動について◇

【大】藤谷教授は、これから福山大学でどのような研究や活動をしていきたいですか?ぜひ聞かせてください。

【藤】これまではハード面での実験が中心でしたが、今までの成果をもとに免震や制振を知ってもらい、施主や設計者が適切な技術を選択できるような知見を広めていきたいと思っています。新しいこととしては、“どんな機能の建物”に“どんな性能”が必要であるかを考えて、それを達成できる技術を選択できるような研究をしていこうと考えています。

【大】建築における「構造」は人命を守る大変重要な分野ですが、今後どのように発展していくと思われますか?

【藤】構造分野の研究には終わりがないと思います。それは、社会の発展とともに災害の現れ方も変わってくるからです。例えば、昔は長周期の地震(ゆっくりとした揺れ)による被害が少なく研究があまりされていなかったのは、高層の建物が少なかったことが理由です。

大畑講師はどのような研究・活動をされるご予定ですか?

【大】これまで都市や生活圏を単位とした研究をしてきましたが、これからは空間や行動へとスケールを変化させて、より人の生活に身近な研究をしたいです。空き家や交通弱者といった地域課題にも取り組みたいので、まずは“福山”や“松永”を知るところから始めたいと思います。

今日はありがとうございました。

【藤】こちらこそ、ありがとうございました。

学長から一言:建築学科に新たに着任の藤谷教授と大畑講師、福山大学へようこそ! さすがに建築のプロ、キャンパス内の建物や風景を見る目がひと味ちがいます。相互インタビューの内容は感動ものです。これからも時間を見つけて学内のあちこちを散策し、問題点も含めて、私たちのキャンパスを建築学的に大いに評価して聞かせて下さい。