【人間文化学科】新任教員の紹介―竹村信治教授

5月、新入生も大学生活に少しずつ慣れてくる頃です。人間文化学科の新入生には、今後ぜひとも、文学・歴史など専門的な学びの醍醐味を知ってもらいたいと思います。さて、人間文化学科では、日本古典文学を専門とする竹村信治教授を迎えました。今回の記事では、自己紹介として竹村教授に研究のことをお話しいただきます(投稿は、学長室ブログメンバーの清水)。

本年4月、人間文化学科の日本古典文学担当教員として着任しました竹村信治(たけむら・しんじ)です。前任校定年退職後3年を経ての、いかにもイレギュラーな勤務。短い期間になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。

この10年あまり、鎌倉前期成立の説話集『宇治拾遺物語』(成立年、編著者ともに未詳)にかかりっきりになっています。『宇治拾遺』といえば、中学校の古典導入定番教材「児(ちご)のかいもちひ」を思い出す方も多いでしょう。ほかに昔話「こぶとり」や「腰折れ雀」の古い伝承も全197段中に含まれていて、〝穏健な世俗説話集〟というのが諸解説の定評です。

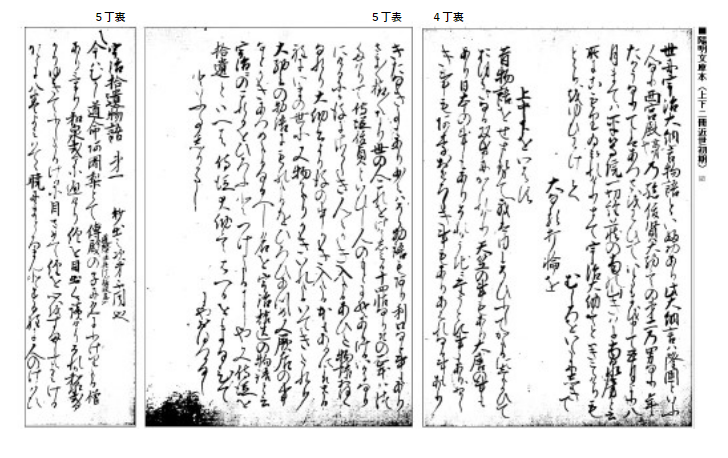

ところがこの説話集、消閑の書冊を装いながらなかなか手の込んだ仕掛けをそなえている。たとえば序文(近世初期写、陽明文庫本。古本系写本、同)。 ご覧の通り、文中に欠文がありますが、これは虫損箇所の表示。説話本文を記した紙面にはありませんから、伝来の古さを印象づけるための工夫でしょう。それはともかく、注意されるのはこの序文が袋綴じ紙面(丁)の裏から始まっていることです(普通は丁表から)。そして次丁の表で序文は終わり、全体が見開きに収まっています。おそらくは、見開きで序文の全文を読ませるための仕掛けなのでしょう。なぜそうなっているのか。

ご覧の通り、文中に欠文がありますが、これは虫損箇所の表示。説話本文を記した紙面にはありませんから、伝来の古さを印象づけるための工夫でしょう。それはともかく、注意されるのはこの序文が袋綴じ紙面(丁)の裏から始まっていることです(普通は丁表から)。そして次丁の表で序文は終わり、全体が見開きに収まっています。おそらくは、見開きで序文の全文を読ませるための仕掛けなのでしょう。なぜそうなっているのか。

そのヒントは序文の内容にあります。そこには私たちが読もうとしている『宇治拾遺物語』への言及がありません。あるのは源隆国編『宇治大納言物語』の成立経緯とその増補過程、また、それをさらに増補した『宇治拾遺物語』の成立についての解説です。後半の『宇治拾遺物語』に関しては、書名の由来が不明だ(末尾「(欠文)といふこと、しりがたし。(欠文)にや、おぼつかなし」)というのですから、私たちの手にしている『宇治拾遺物語』の解説ではありません。不思議な序文です。

この不思議を一挙に解消するのが、頁を繰って目にする丁裏1行目の巻首題(これも異例。普通は丁表1行目に記載)とその下の書入「抄出之次第、不同也」。つまり、私たちの読もうとしているのは序文にあった原『宇治拾遺物語』の抄出・再編版だというのです(巻首題も続く「第一」の巻数記載もこの冒頭だけにあるので、これも「抄出・再編」の証しということでしょう)。頁を繰ってはじめて明かされる作品の素性。見開きに『宇治大納言物語』、原『宇治拾遺物語』の成立ばかりを語って不審を用意したのは、この頁繰り後の一瞬の、読者の感興を狙ってのことでした。

『宇治大納言物語』、原『宇治拾遺物語』は現在、伝存していません(前者には後代の逸文がいくつかあります)。序文の逸話がすべて創作だったとすれば、なんとも手の込んだ作品の始まり方です。その逸話(源隆国編『宇治大納言物語』の成立経緯)の中身は、源隆国が宇治の平等院で『安養集』(浄土教の論義資料集)を編纂したという史実を踏まえ、水浴の暇々に浄土教教義要文ならぬ世俗伝承(物語り)の聴き取り、編集に励んでいた宇治避暑滞在中の隆国を語るもので、聖俗の対比、逆転を図るもののようにも見えます。『源氏物語』蛍帖には、「(物語りは)神代より世にあることを、記しおきけるななり。『日本紀』などは、ただかたそばぞかし。これら(物語り)にこそ道々しく詳しきことはあらめ」との記事がありますが、〝正史〟『日本紀』を凌駕する〝(世俗)物語り〟の真実といった紫式部の〝物語〟観も、聖俗の価値の逆転を謀る『宇治拾遺物語』に受け継がれ、それが序文の逸話を通じて表明されたということになりそうです。

と、まぁ、あれやこれやで『宇治拾遺物語』は面白いのです(もちろん収められている〝物語り〟はもっと)。それは日本中世の人間文化、〝知〟の様態を垣間見せてくれます。私がこの10年あまりにわたってかかりっきりになっているわけ、分かっていただければ幸いです。

ちなみに、備後の話題はないのですが、美作国津山・中山神社の〝猿神退治の物語り〟が第119段に語られています。

上:『中山神社資料』(大正12年初版、昭和49年復刻、清文堂出版) 下:https://www.okayama-kanko.jp/spot/10467

学長から一言:竹村信治教授、福山大学へようこそ! 名刺代わりの研究こぼれ話に、思わず目を見開いて筆による手書き文字に食い入りました。『宇治拾遺物語』をはじめ、わが国の古典文学を題材にした話は、きっと大学教育の奥深さに触れ、本物志向の若者の心を動かすのに十分でしょう。