【心理学科】学科長中島教授の著書紹介!

今年4月から心理学科長を務める中島学教授は昨年著書を出版しました。今回はその本について、大杉准教授がしたインタビューについて報告します(投稿は学長室ブログメンバーの向井です)。

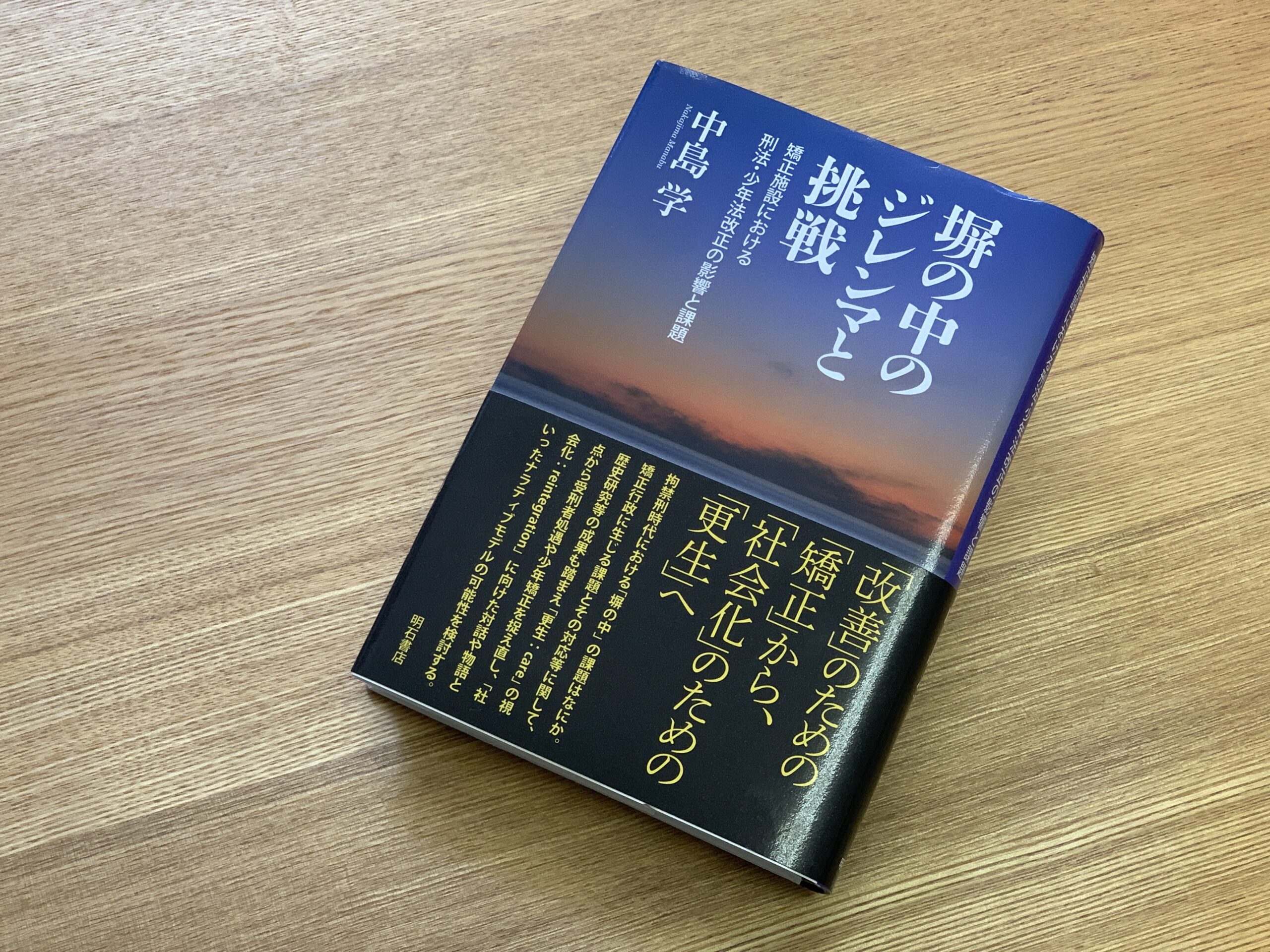

本日は、4月から心理学科の学科長を務める中島学教授の著書『塀の中のジレンマと挑戦――矯正施設における刑法・少年法改正の影響と課題』の紹介をさせていただきます。

<中島教授の著書>

中島教授は、心理学科の司法犯罪コースにて、矯正心理学研究室を主宰している「監獄博士」です。

以下、中島教授にインタビューしてみましょう。

大杉 著書のタイトルにある「塀の中」とは、どういった意味でしょうか。

中島 本書での「塀の中」とは刑務所・少年院といった、行政組織では「矯正施設」と呼ばれる施設での日々の生活を意味しています。病院や学校、福祉施設等とこの矯正施設が著しく異なる点は、そこで生活している人は誰一人として施設での生活を希望していない(最近は社会より施設での生活を希望するような方が少し出てはきています)、まさに閉ざされた施設だということでしょうか。規律秩序維持のための制限等が非常に強い反面、再び非行や犯罪を犯すようなことがないように指導等を実施している施設です。

大杉 まさに「塀の中」なのですね!そこに「ジレンマと挑戦」がある、というのは、具体的にはどういう部分を指すのでしょうか。

中島 このような矯正施設の運営の基本となる刑法と少年法等の法律は、ここ数年立て続けに改正されました。その改正内容は、これまでの受刑者処遇や少年院在院者に関して大きな変革を及ぼすもので、改正された法律に基づき施設運営は大きく変化することを余儀なくされています。タイトルの「ジレンマと挑戦」とは、このような法改正による変革への対応に伴うものだけでなく、矯正施設そのものが従来から有している、刑罰を執行しつつ、その改善更生を図るという相反する2つの機能をどのように「止揚(しよう※)」するのか、また、止揚し得るのかという課題を示したものです。

※ 止揚とは、矛盾や対立をする2つの概念や事物を、いっそう高次の段階に高めて新しい調和と秩序のもとに統一することを指します。

大杉 「止揚」とは、あまり聞きなれない言葉ですが、なんだかワクワクする言葉ですね。本の帯に書かれている「『改善』のための『矯正』から、『社会化』のための『更生』へ」という言葉も気になります。

中島 帯にはさらに、「拘禁刑時代における「塀の中」の課題はなにか。矯正行政に生じる課題とその対応等に関して、歴史研究等の成果も踏まえ「更生:care」の視点から受刑者処遇や少年矯正を捉え直し、「社会化:reintegration」に向けた対話や物語といったナラティブモデルの可能性を検討する。」と続きます。本書の内容が端的に記されているわけです。強いジレンマが生じている支援現場における課題と対応等を検討した本書の知見は、「矯正施設」のみならず、教育・福祉現場等における課題にも何らかの示唆を含んでいるものではないかとも考えています。

大杉 「対話」という言葉は、あまり「塀の中」とは結び付かないイメージがありますが、まさにこれまでの矯正施設のイメージを変えるような新たな試みだということですね。他分野にも活かされる可能性があるとのこと、ますます気になります。が、具体的なお話は、読んでのお楽しみ、ということですね。

中島 そうしましょう。

大杉 矯正の現場で今まさに何が起こっているのか、本当に興味深いです。これからじっくり読んで勉強します!ありがとうございました。

以上、中島教授へのインタビューでした。いつも朗らかで笑顔の中島教授。最後に著書を持って記念撮影をお願いしました。

<中島研究室にて記念撮影>

心理学科には、様々な専門分野を持つ教員がたくさんいます。また順に、ご紹介していけたらと思います。

私(向井)も著書を読ませていただきましたが、矯正施設におけるジレンマと挑戦というテーマをご自身の実務経験を通じて深く掘り下げている点が非常に魅力的だと感じました。また、心理学科のみならず、他分野への示唆も含まれており、本学心理学科の懐の深さ・幅の広さを体現する一冊です。

学長から一言:文系の研究者にとって単著刊行の喜びはひとしおです。心理学の専門的知見と本学赴任前の各種矯正機関での経験を踏まえた書物『塀の中のジレンマと挑戦』が世に出たことは、著者である中島学教授一人の喜びであるばかりでなく、心理学科の司法犯罪コースにとって実に誇らしい業績です。心からお慶びを申し上げます。本書が矯正教育の深化、発展に寄与することは疑い得ません。

-510x340.jpeg)