【工学部】「2025年度 みらい工学プロジェクト」の紹介

「みらい工学プロジェクト」は、工学部各学科が協調して取り組む学科横断型の1年生開講の教育プロジェクトです。工学部機械システム工学科の小林が2025年度のみらい工学プロジェクトを紹介します。

みらい工学プロジェクトは、ひとつのプロジェクトの中で異分野の学生が持つ多様な能力が生かされること、ある学科単独の教育では生まれにくい、新しいアイデアの誕生にも期待しています。そして、ものづくりに対する喜び・充実感を体感し、考える力、行動する力、判断する力、改善する力、コミュニケーション力などの人間力を磨きます。

2025年度は多種多様な7テーマがそろいました。

① 建築モデリング基礎

② 知的生産技術学習プロジェクト

③ 環境シミュレーション

④ 学生フォーミュラ

⑤ フィジカルコンピューティング

⑥ ハイパフォーマンスプログラミング言語 Rust

⑦ ロケット創作プロジェクト

それでは、各テーマの内容を担当の先生に紹介していただきます。

① 建築モデリング基礎(担当:建築学科 酒井)

近年の建築設計では、コンピュータを利用するCADを使った設計が主流になり、設計した建物の姿形をCGで表現するのが主流となっています。ところが、建築デザインの世界では、手作りの「建築模型」が作品表現に活用されています。設計図面では捉えにくい建物の形や立体的な位置関係を確認・検討するための「スタディ模型」や完成した形を表現するための「プレゼン模型」といったように、デザインを表現するための重要な手段となっています。このプロジェクトでは、模型製作用具の基本的な使い方からスタートして、模型の制作に必要な加工テクニックやノウハウを身に付けていくことを目的としています。細かな作業をするため集中力と根気が必要になりますが、模型製作スキルの向上を目指していきましょう。

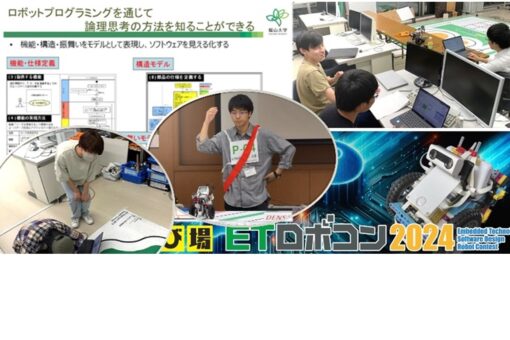

② 知的生産技術学習プロジェクト(担当:電気電子工学科 沖、香川)

このプロジェクトは、ロボットプログラミングを通じて論理思考の方法を身に着けるプロジェクトです。自分で考えた方法でロボットがうごくと、すごく気持ちいいですよ。活動は少人数グループで行うので、安心して取り組めます。ロボットを動かす考え方やプログラムは、図で見える化するのでも未経験者OKです。テーマの「知的生産技術」とはこの見えるかする技術のことで、勉強や仕事など、いろいろな場面できっと役に立つでしょう。

そして、ETロボコン( https://www.etrobo.jp/ )への参加を目指しましょう。

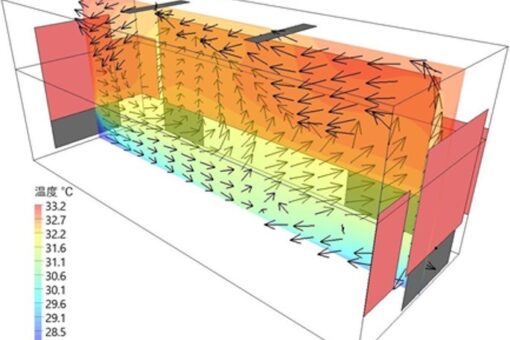

③ 環境シミュレーション(担当:建築学科 伊澤)

本科目では、環境・設備分野における熱流体シミュレーションの基礎を、遊び感覚で体験しながら習得してもらうことを狙っています。なお、BYODノートパソコンの持参が必須の科目です。

3次元CADデータをベースとしたBIM (Building Information Modeling)・CFD(Computational Fluid Dynamics )・エネルギーシミュレーション等を活用したコミュニケーションは、計画・設計の上流段階において環境・設備的な視点を建築・都市・地域のデザインへ反映させることを可能にします。特に建築分野では、意匠(美)・構造(強)・設備(用)の総合化の流れにありますが、上記のデジタルデザインはその総合化を促進すると考えられます。

④ 学生フォーミュラ(担当:電気電子工学科 関根 機械システム工学科 山下、荒谷)

学生フォーミュラは、自動車メーカーの開発プロジェクトを、学生に仮想体験させることによって、技術者育成を支援する実践プログラムです。日本では、自動車技術会が主催者となって、2003年から開催してきましたが、近年では、自動運転が身近なものとなりつつあることから、自動車技術会は2019年より「自動運転AIチャレンジ」という競技大会も開催するようになりました。このような動きに対し、福山大学では、2022年より「組み立てて乗れる自動運転車」に取り組んでいます。この自動運転車は、車載カメラで見た風景を人工知能AIが覚えることで自動運転を行うという本格的なもので、昨年10月には、ものづくりの祭典「Maker Faire Tokyo 2023」にも出展しました。AIや自動運転、電気自動車とかものづくりに興味のある人は、ぜひ参加してください。(場所は、4~6月までは32号館1F実習室、7月からは2・3・4号館1F 03103室の予定です。)

⑤ フィジカルコンピューティング(担当:電気電子工学科 伍賀)

「フィジカルコンピューティング」では、実際に動くものを作ることによって、ものづくりの楽しさを味わうと同時に、実際のものづくりの現場でも通用する実践的な創造力、モノづくりの感、プログラミングの能力を養うことを目的としています。授業は実習形式で3 名程度のグループに分かれて、各グループで協力し、動いたり光ったりする、何か面白いものを作る。マイコンの使い方やプログラミングの初歩から解説をした後に、Arduino, 各種センサ, モーター, LED, アクリル板工作, 木工, 紙工作, 手芸などを組み合わせてオリジナルのものづくりを体験しましょう。工学部が持っている様々な機械の使い方もマスターできます。

⑥ ハイパフォーマンスプログラミング言語 Rust(担当:情報工学科 池岡)

本テーマでは,高性能プログラミング言語である「Rust」を学びます。「Rust」は,Windows,Android,Linux,Webブラウザなど様々なプラットフォーム上で動き,高速性,高安全性,高生産性を兼ね備えたハイパフォーマンスなプログラミング言語です。将来性があり,最先端の文法を備えたプログラミング言語「Rust」を学ぶことで,デスクトップアプリやネットワークシステム,ゲームなど様々なソフトウェア開発が可能になります。

⑦ ロケット創作プロジェクト(担当:機械システム工学科 小林)

2025年2月4日にH3ロケット4号機の打ち上げが成功しました。日本のロケット開発は、JAXAだけでなく民間企業による開発も行われています。2021年2月には日本で初めて民間企業によるロケットの発射が成功しました。

ロケット創作プロジェクトは、これらのロケットと原理はほぼ同じ火薬のエンジンで空高く飛翔するモデルロケットを設計・制作していきます。ロケットを設計し制作をしていくことによって、モノづくりの大切さや楽しさを学習するプログラムです。また、授業を履修することで第4級モデルロケット従事者資格(日本モデルロケット協会)を取得することも可能です。

今までの授業(ロボット創作プロジェクト)の様子は学長室ブログでも紹介しています。

https://www.fukuyama-u.ac.jp/blog/53727/

https://www.fukuyama-u.ac.jp/blog/71151/

学長から一言:工学部の各学科が協力して進める「みらい工学プロジェクト」では、2025年に7つのさまざまな分野のテーマが準備されました。いずれもものづくりに関心のある人にとっては、たまらないほどの魅力に溢れていることでしょう。これらの中から自由に選んだテーマに関して、夢の拡がる活動を展開し、工学部で学ぶ魅力を満喫して下さい。