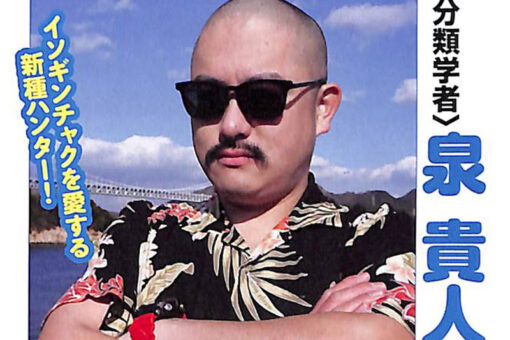

【海洋生物科学科】学芸員養成課程4年生による令和6年度尾道COOL CHOICEプロジェクト推進事業「ふるさと海辺教室」を実施しました

「ふるさと海辺教室」は、次世代を担う小学生に “ふるさとの豊かな自然環境” をより深く身近に感じてもらうことで、自分たちを取り巻く環境に関心を持ち、それを守り育てていこうという意識を高めていくことを目的にしています。海洋生物科学科の学芸員養成課程では、「博物館実習」の一環として学生たちが主体となって児童たちを受け入れて環境学習プログラムを実施しています。先日、今年度の教室が開催されました。その模様を、海洋生物科学科の水上講師と同学科FUKUDAI Mag.メンバーの阪本がお伝えします。

ふるさと海辺教室

この教室は、尾道市が取り組む事業の1つです。内海生物資源研究所(因島キャンパス)では、平成28年度から継続して本活動に協力し、尾道市内の小学生の体験学習を受け入れています。

学芸員養成課程の「博物館実習」は博物館に勤務する学芸員の資格を取得するための省令科目の一つで、内容は博物館における館園実習の事前・事後指導と他の科目の補足を兼ねて、学内の実習施設等において資料の取扱いや収集、保管、展示、整理、分類等の方法、調査研究の手法等について学ぶ「学内実習」があります。また、学内実習で学んだ内容を博物館の現場で実際に経験することで、学芸員としての責任感や社会意識を身に付け、博物館で働く心構えを涵養することを目的とする「館園実習」の大きく2つの内容で構成されています。

福山大学のマリンバイオセンター水族館では、日常的に学内実習中の学生たちが活躍

館園実習では水族館などの博物館に学生が出向き、専門職員から直接指導を受けます (写真提供:高知県立足摺海洋館SATOUMI)

本学科では、「博物館実習」を4年次に開講しており、無事に学芸員資格を取得した卒業生が毎年水族館に就職し、資格を活かしながら国内各地で活躍しています。

前期履修期間に事前指導として福山大学のマリンバイオセンター水族館を活用した学内実習を終え、夏季休業期間を活用して館園実習に出向いた多くの4年次履修生にとって、「ふるさと海辺教室」は実際にプレ学芸員としてプログラムを実施することで、学芸員になるための資質や意識を向上するための大切な活動の一つとなっています。

体験学習会

今年度は、9月25日(水)に11名の学芸員養成課程4年生が尾道市立因北小学校の5年生児童41名を対象とした体験学習会を実施しました。今回の受け入れでは、小学校からは地曳網体験と授業で取り組み始めたSDGs学習のきっかけになるような内容で構成してほしいとの依頼がありました。担当教員からは開催日程、来所および解散時刻と参加者が希望する学習内容と安全管理に関する注意点を学生たちに伝え、因島キャンパスのフィールドや水族館を活用したプログラムの立案から、児童の安全管理、体験学習の実施に至るまでの全てを学生たちで話し合いながら計画、実施しました。

日頃の地曳網調査や給餌解説などの経験がプログラムに活かされます

野外活動では潮汐時刻や雨天時の代替案を考慮することが必要となり、水族館学習では学習エリアの広さとグループの人数など、多くのことを考えながら安全かつ学習効果の高いプログラムを実施しなければなりません。話し合いの結果、今回は地曳網、座学、水族館プログラムの3つの担当に分かれて、各グループリーダーを中心に準備を進め、定期的に各進捗状況の報告を受けながら、内容を改善していきました。

当日は館園実習中の4名が不在となり、このメンバーで頑張りました

今年は残暑が厳しく、9月後半でも熱中症が心配な毎日でした。しかし、受け入れ数日前からようやく日中の気温も徐々に下がり始め、当日は空に薄く雲が広がる野外活動に適した天候となりました。開会式を済ませた児童たちは、安全学習後に海岸へ出て、地曳網と海岸散策を含めた清掃活動を行いました。地曳網では近年のアマモ減少の影響が大きく、採集できた魚の種類は多くありませんでしたが、スズキ、アオリイカ、シロギスの幼魚、アカエイなどが観察できました。清掃活動で集めたごみは持ち帰り、分別作業を行いました。

児童たちも力いっぱい網を曳きます

何が獲れたかな

地曳網と交代で海岸清掃も

持ち帰った海洋ごみを分別してみよう

午後からは、水族館を活用した見学と学習を実施しました。展示の中から2種類の魚を選んで色や形、泳ぎ方の特徴や餌を食べる様子などを観察し、それらをワークシートに書き入れました。

水族館の役割や学芸員の仕事について学習

魚が餌を食べる様子を観察しながらワークシートに記入

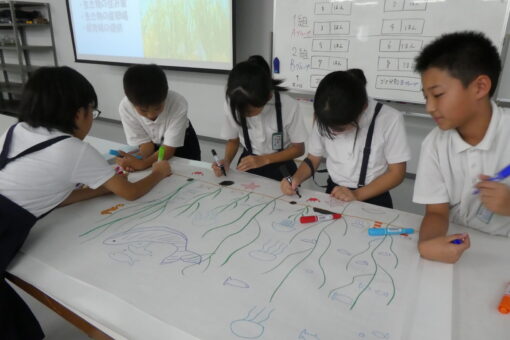

教室内では、水族館で観察した魚たちの命を育むために大切な「アマモ場」について学習し、最後はグループごとにみんなが考える理想の「アマモ場」を模造紙いっぱいに描き、発表してもらいました。

学習したアマモ場の生きものたちをカラフルに思いのまま描きます

班ごとに発表し、評価し合いました

参加した児童たちは、夢のあるふるさとの豊かな海をイメージできた反面、海岸には少し探しただけでも袋いっぱいのゴミが落ちていたり、地曳網で獲れた魚の量は期待よりもやや少なかったりと、ふるさとの海が抱える問題についても実感できたようです。

みんなで記念撮影

全国各地から様々な「海」に対する思いをもって入学し、4年間の学修に取り組んできた学生たちが感じる「瀬戸内海の今」についてのメッセージが、因島に住みながら海との関わりが少ない現代の子どもたちに少しでも届いたら、と願うばかりです。参加児童だけでなく、学生たちにとっても良い経験となり、これからの力になると感じた1日でした。

学長から一言:海洋生物科学科学芸員養成課程が地元尾道市を支援して平成28年から実施している「ふるさと海辺教室」は、将来各地の水族館や博物館の学芸員となることを目指す学生諸君にとっては、恰好の実践訓練の場。参加した小学生の安全や健康にも気を配りながら、子ども達が美しい瀬戸内海のことを知り、藻場をはじめとする環境の保全、広くはSDGsについて学ぶのをサポート。ずいぶん骨が折れることでしょう。でも重要な社会貢献活動です。