【薬学部】ゲノム医療時代の薬剤師教育:個別化薬物治療のための実験教材開発

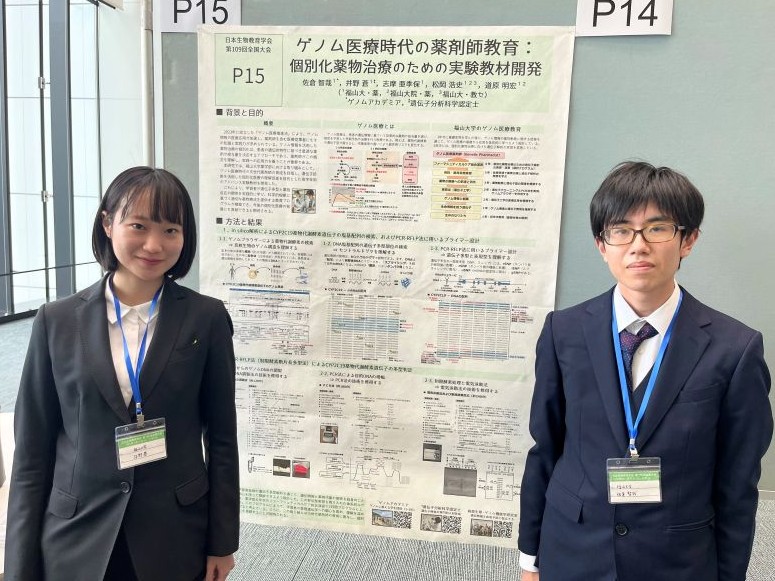

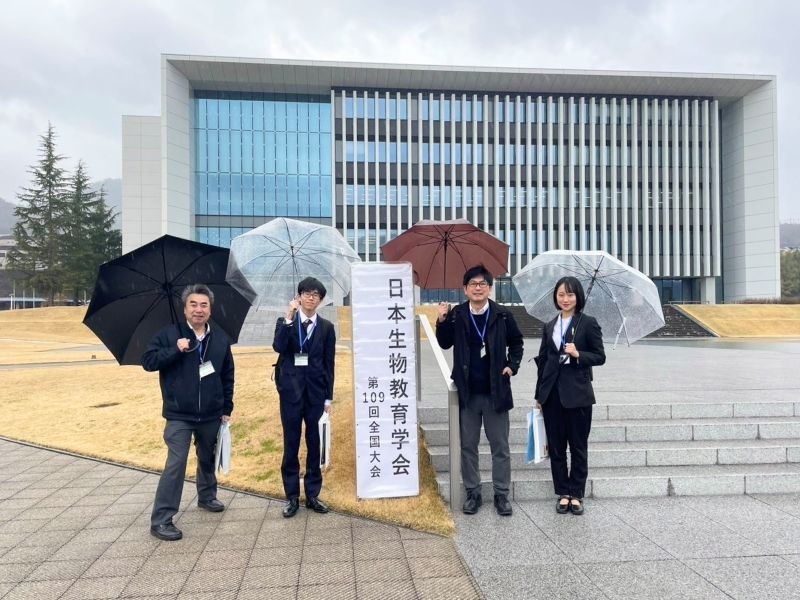

2025年3月15日-16日に広島市で開催された 第109回日本生物教育学会 に、薬学部3年生の 佐倉智哉さん(広島県祇園北高校出身)と5年生の 井野蒼さん(広島なぎさ高校出身)が参加してきました。その時の様子について、薬学部の松岡准教授からの報告です(投稿者:五郎丸)。

日本生物教育学会とは

日本生物教育学会は、生物学を教えるための研究活動を行っている学術団体です。この学会では、生物学を教える方法をより良くするための研究や、実際に授業で使える教材の開発、そして教師の研修に関する研究を進めています。特に、実験や観察を通じて生徒が自分で学ぶ「探究的な学び」の大切さを強調しており、こうした学びをサポートするための教材や指導法を開発しています。会員には、高校・中学校の教員のほかに、教職課程に関わる大学の教育学部や理学部等の学生や教員などが多く所属しています。

写真左から、道原教授、佐倉さん、松岡准教授、井野さん

薬学部における生物学教育の重要性

薬学部では、生物学の知識が非常に重要です。薬学は医学や化学と関わりが深い分野ですが、薬剤の効果を理解するためには、生物学の基本的な知識が欠かせません。薬剤師として、患者に最適な薬を提供するためには、遺伝情報からどのようにして体が形成され、その体の各臓器にはどのような働きがあるのか、そして体に薬がどのように作用するのかを理解する必要があります。

また、2023年6月に「ゲノム医療推進法」という法律が国会で成立しました。この法律は、ゲノム(遺伝子)の情報を医療に活用し、患者に最適な治療(薬剤や投与量の選択)を行うことを目的としています。特に、がんや希少疾患等の薬物治療において効果を発揮すると期待されています。そのため、薬剤師を含む医療従事者が、ゲノム医療を理解し、科学的視点と根拠に基づいて治療に活かすための能力を高めていくことがとても重要です。

ゲノム医療について学んでいる薬学生

ゲノム医療に関する実験教材の開発

福山大学薬学部では、1年生から6年生までゲノム医療に関連する授業を段階的に学ぶカリキュラムを整えています。学生たちは、遺伝子と薬物代謝に関する知識について、講義に加えて実験や演習を通じて学びます。具体的には、1年生の「生体のなりたち」で高校と大学の教育をつなげるための初年次教育から始まり、2年生で「ゲノム情報と創薬」および「遺伝子組換え実習」、4年生で「薬物代謝酵素と遺伝子多型」や「分子標的薬」、5年生で「病院・薬局実務実習」を経て、6年生にはアドバンス科目である「ファーマシューティカルケア総合演習」の選択プログラムの一環で、薬物治療における個別化医療に必要な知識と技能の修得を目指します。

この「ファーマシューティカルケア総合演習」では、講義、演習、実習を組み合わせた授業を行っています。授業の中心は、薬物代謝酵素の遺伝子の違い(遺伝子多型)に関する知識と、それを調べる技術を学ぶことです。学習者は、自身のゲノムDNAを調製し、PCR-RFLP法により薬物代謝酵素の遺伝子多型の違いを調べます。そして、薬物の代謝能力が強いか弱いかを判定し、薬の効果や副作用について考察します。例えば、薬物代謝能力が弱い遺伝子タイプの場合、薬が分解されず、薬の効果が長く続きすぎて副作用が出やすくなることがあります(現在、国内で保険適用されている遺伝子多型検査には、UGT1A1、NUDT15、CYP2C9遺伝子があります)。

未来創造館の研究室で、PCR-RFLP法による遺伝子多型検査の教材を開発しています。

学会発表ポスターをプロジェクターで映写し、練習しながら仕上げています。

この度、「ファーマシュティカルケア総合演習」に用いる実験教材を開発した成果を同学会で発表し、高校・中学校の生徒や教員、大学の学生や教員等に情報提供してディスカッションしてきました。学校教育の現場では探究学習が重要視されており、身の回りの生命現象に関心を持ちながら、観察・実験などを通して科学的な探究能力を身につけることが求められています。高校の教員方からは、今後、「ゲノム医療」をテーマとして理数探求の活動に取り入れてみたいという意見も多くいただきました。

とても大盛況で、およそ3時間にわたり説明し続けていました。

開発した教材は、学生が自分の遺伝子の違いを調べ、薬物代謝との関係を実感しながら学べるように設計されています。この授業を通じて、学生は薬理遺伝学(Pharmacogenetics)への関心を高め、理解を深めることができると考えています。さらに、この取り組みが、次世代の薬剤師育成に貢献し、個別化医療の発展に寄与することを期待しています。

佐倉さんのコメント

今回、初めての学会発表ということもあり、うまくできるか不安でしたが、実際に始まってみるとあっという間で、とても楽しい時間を過ごすことができました。特に、他大学や高校の教員・学生との交流を通じて、自分では気づけなかった問題点や改善点、別の実験方法など、多くの学びが得られました。 ゲノム情報を活用した治療法は、今後ますます重要になっていくと考えられます。その中で、今回の発表内容がゲノム医療を学ぶ上での基礎として活用されることを期待しています。

帰りに、広島風お好み焼きをいただきました!発表者の学生さん、お疲れさまでした!

学長から一言:薬学部の授業「ファーマシュティカルケア総合演習」の一環で開発した教材を日本生物教育学会で発表した薬学部の佐倉智哉さんと井野蒼さん、よく頑張りました。薬学部でゲノム医療に関連する内容を学んだ、いわば副産物の今回の教材がこれから中学や高校の教育現場で活用されることもあるでしょう。中高の先生方を含む学会メンバーとの遣り取りは、これからの学修にとって良い刺激となったことと思います。