遺伝情報を疾患予防に役立てる。

病態生理・ゲノム機能学研究室(GFP : Laboratory of genomic function and pathophysiology)では、生化学や遺伝子工学の手法を駆使し、「病気の本質に遺伝子レベルで迫る」ことを目指しています。脳卒中や注意欠如・多動症などの病態モデル動物や培養細胞系を用いて、健常な状態と比較しながら、疾患の背景にある分子メカニズムを解明しようと日々研究に取り組んでいます。また、「人格に優れた薬剤師」の育成も、私たちの大切な目標のひとつです。学生一人ひとりとの対話を大切にしながら、日々楽しく、でも真剣に学び合っています。研究室の雰囲気は、こちらの「紹介動画 」または「Instagram 」でも紹介しています。

*大学院博士課程への進学も歓迎しています。日本学術振興会特別研究員などへの応募支援も行いますので、学内外・社会人を問わず、興味のある方は、ぜひご連絡ください。

お知らせ

研究内容

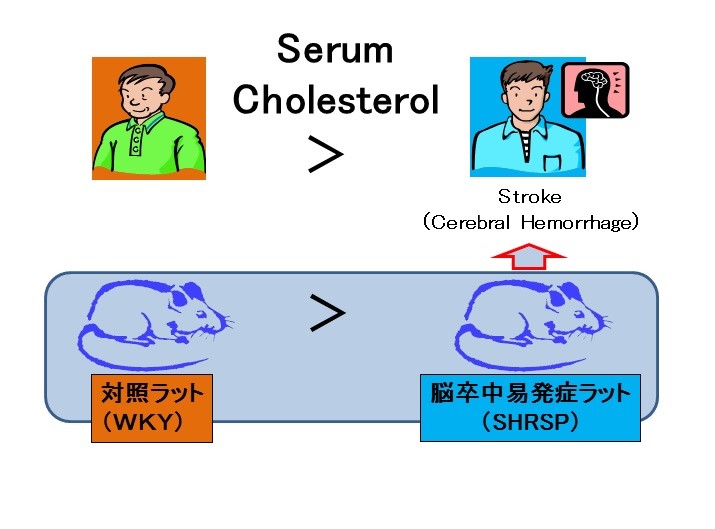

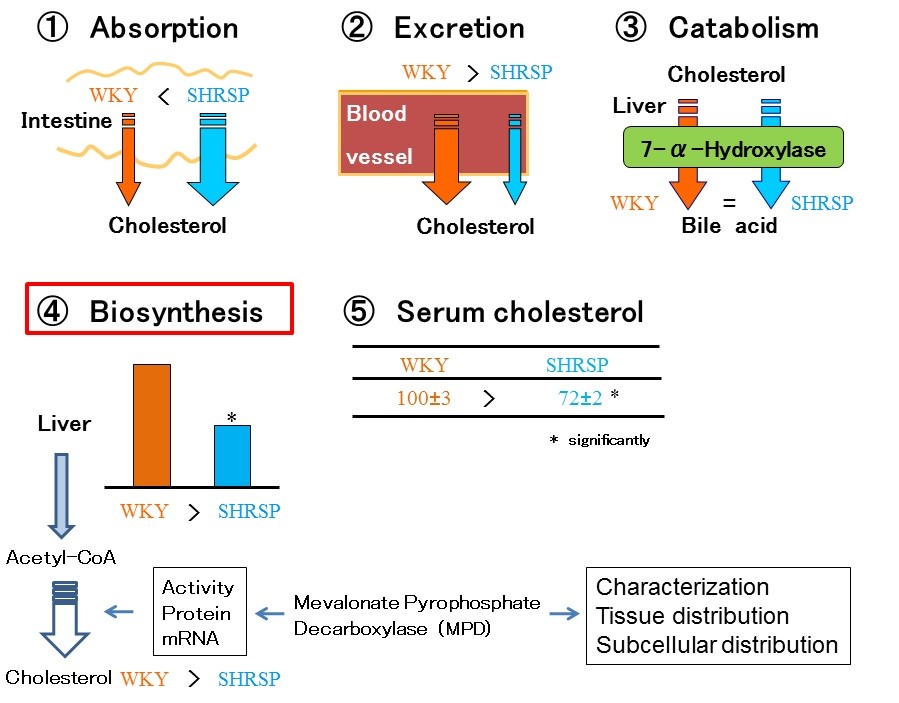

1.脳卒中易発症および注意欠如・多動症ラットのコレステロール低下機構に関する研究

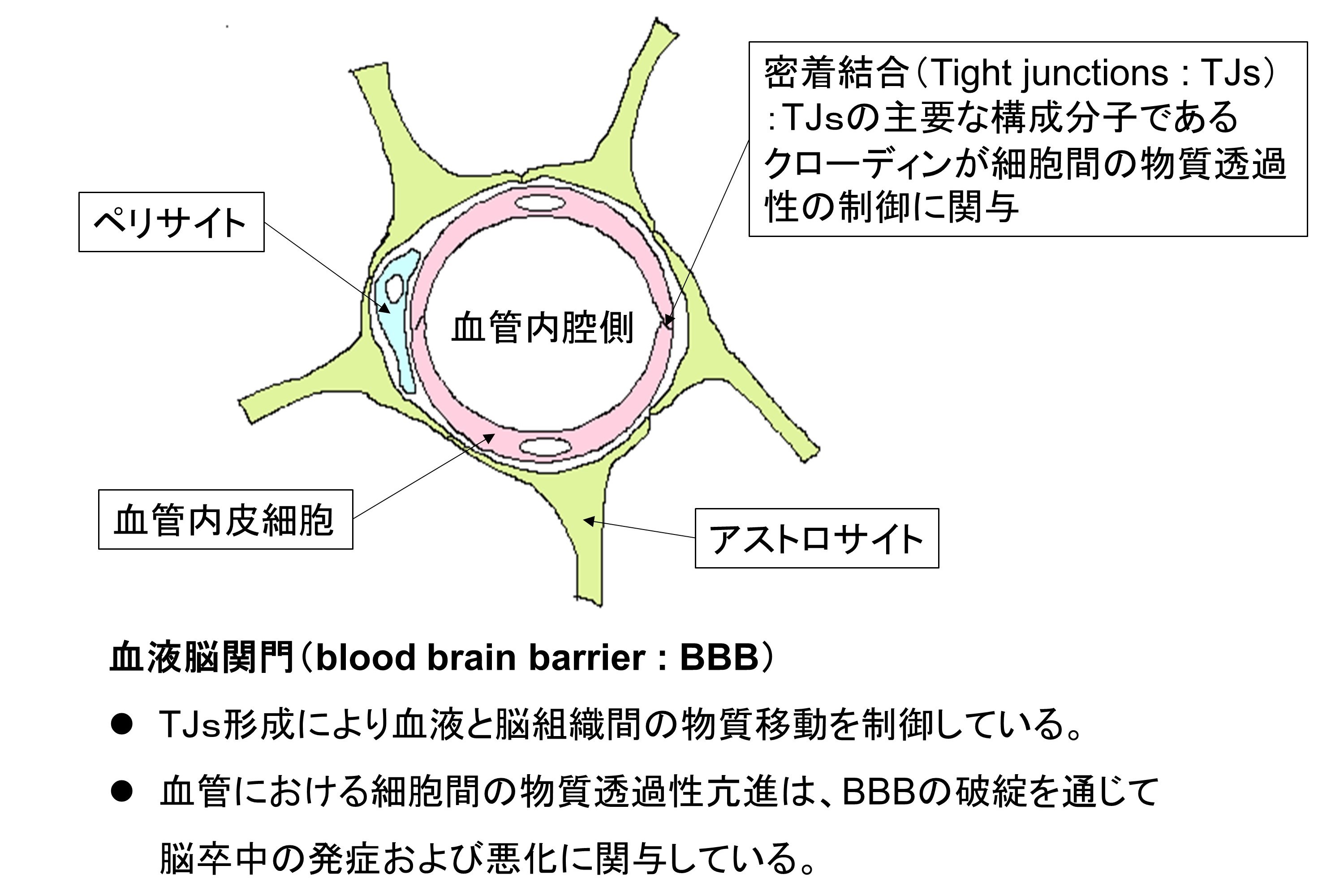

3.細胞接着分子クローディンの発現調節機構に関する研究

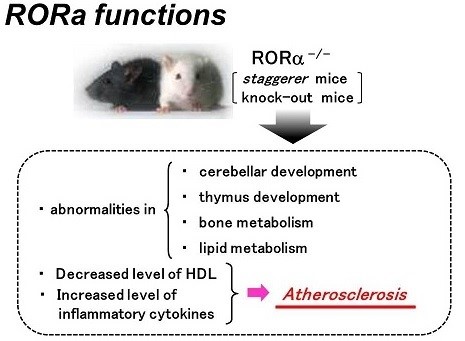

4.動脈硬化抑制に関わる核内受容体の標的遺伝子群の探索とその機能解析

ステロイドホルモンや、甲状腺ホルモン、ビタミンDなどの生理活性物質は個体の発生や細胞の増殖、あるいは恒常性維持に不可欠な物質です。 これら生理活性物質は細胞膜を透過し、細胞内に局在する受容体と結合します。 活性化された受容体は核へ移行し(このため、核内受容体とよばれる)、特定遺伝子の転写を活性化あるいは抑制する転写制御因子として作用します。 リガンドにより働きが調節されるという特徴から、核内受容体は創薬の重要な標的分子の一つです。 例えば、PPARαを標的とする脂質異常症薬(フィブラート系)、PPARγを標的とする2型糖尿病薬(チアゾリジン系)、GRを標的とする抗炎症薬(ステロイド系)、骨のERを選択的に標的とする骨粗鬆症薬(SERM)など、多くの核内受容体を標的とした薬剤が臨床応用されています。 一方、核内受容体RORαは、炎症、免疫、脂質や糖代謝などへ密接に関係しており、生体内で多彩な働きをする鍵因子として注目されています。 RORα欠損マウスの表現型は、脂質代謝異常を惹き起こし、HDLコレステロールの減少や、過剰な炎症反応の末に、マクロファージの泡沫化を促し、アテローム性動脈硬化を発症させます。 すなわち、RORαを含めたその標的遺伝子群の転写制御ネットワークの働きには、動脈硬化に対して抑制作用があると考えられます。そこで我々は、RORα核内受容体の機能に焦点を当て、研究を行なっています。

【関連業績:Yakugaku Zasshi, review 2023 /Biol Pharm Bull, review 2021 /Int J Mol Sci 2020 /BMC Mol Cell Biol 2020 /BPB rep 2020 /J Biochem 2017 /PLoS ONE 2015 etc.】

スタッフ

写真をクリックすると、「教員紹介」ページが表示されます。

道原明宏教授

松岡浩史教授