海洋生物科学科

阪本 憲司(さかもと けんじ)

| 職 名 | 教授 |

|---|---|

| 学 位 | 博士(農学) |

| 専門分野 | 魚類生態遺伝学・魚類遺伝育種学 |

| 担当科目 | 魚学概論,遺伝学,水産養殖の生理学,魚介類の育種,バイオ情報処理演習など |

| メッセージ | 瀬戸内海沿岸域の里海に棲息する魚類を研究対象とし、沿岸域の環境と種多様性、沿岸魚類の集団遺伝構造、および河川構造と魚類分布との関連を調べ、生物多様性の持続可能性について研究しています。 |

瀬戸内海の魚類相を調べる

瀬戸内海は、本州・四国・九州に囲まれ、紀伊水道と豊後水道で太平洋に、関門海峡で日本海に開く日本で最も大きな内海です。領域内には、およそ 700 の大小さまざまな島が存在し、沿岸域には生物多様性に富んだ生態系が広がっています。瀬戸内海のどこに、どんな魚が棲息しているのでしょうか? 環境DNA分析と直接採捕によって魚類相を調べています。

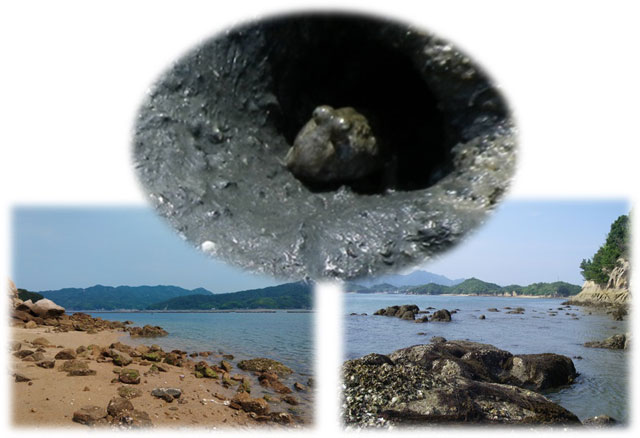

因島キャンパスの前浜で魚類を採集

瀬戸内海の藻場生態系を維持する流れ藻の機能を解明!!

瀬戸内海沿岸域には、多くの藻場が存在しています。藻場を構成する海藻や海草はときとして千切れ、海を漂います。これを「流れ藻」といいます。この流れ藻には、藻場に棲息していた稚魚や甲殻類が随伴し、潮に乗って移動します。さて、流れ藻はどこへ辿り着くのか? 藻場生態系を維持する流れ藻の機能の解明を目指しています。

流れ藻随伴生物

魚類の環境適応能力を調べる!!

魚類は例え同じ種であっても、個体や地域によって異なる性質(形質)をもっています。例えば、水温や塩分などの変化に対応する環境ストレス耐性形質もその一つです。沿岸域の水温や塩分の変化に富んだ環境下で、魚類はどれほどの耐性能力をもち、またどのように適応しているのでしょうか。魚類の環境適応に関わる生理・生態的特性の解明は、持続可能な資源管理を検討する上で重要な知見を与えます。瀬戸内海の沿岸域に棲息する魚類の環境適応と、その評価方法について調べています。

干潟・砂浜・磯に棲息する魚類

河川構造物が魚類分布に及ぼす影響を調べる!!

広島県東部を流れる芦田川は、流量は他の河川に比べて少ないものの、降雨の際に洪水被害が発生する特性をもっています。そのため、中下流域河道区間には利水と治水を目的とした河川構造物が多く建設されています。河川構造物は、自然と混在することで多様な環境を内包し多くの水生生物の棲息場となる一方で、生物の移動や、生態系の拡散・多様化の妨害を引き起こしていることが懸念されます。河川構造物が魚類の集団形成に及ぼす影響を調べています。

芦田川の河川構造物