【心理学科】地域防犯ボランティアPACEの2024年度活動総まとめ(その1)

今年度も心理学科では様々なボランティア活動が行われましたが、そのほとんどを報告できておりませんでしたので、ここから2回続けて報告をしていきたいと思います。

まずは、子どもの安全安心を守る地域防犯活動を行なうPACE(ペース)の活動から、一気に振り返りたいと思います。

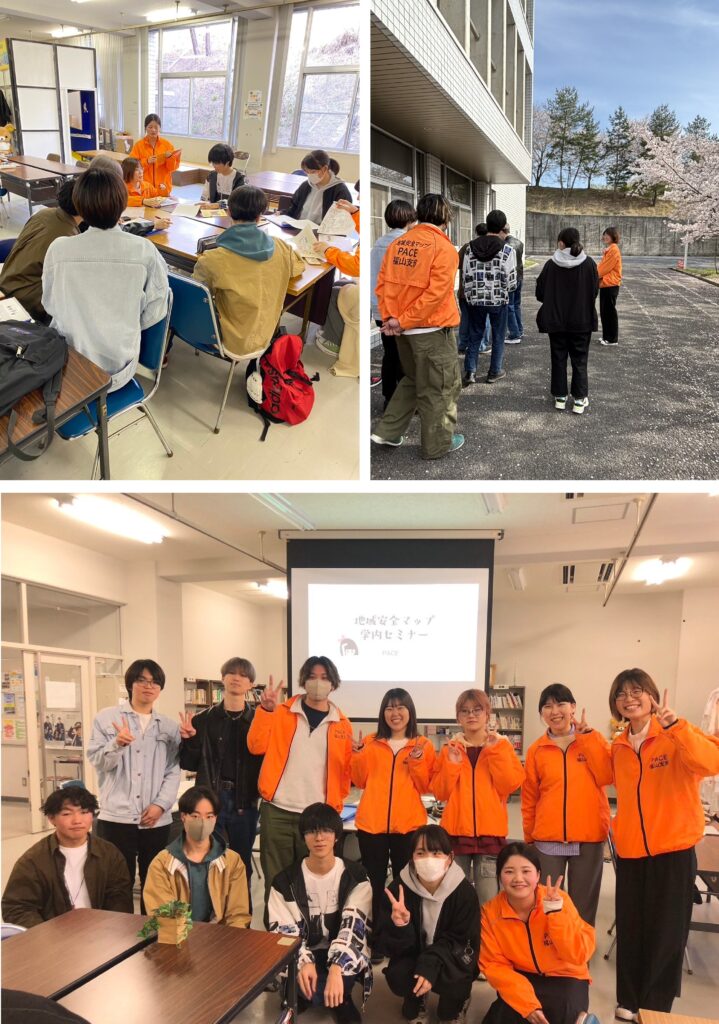

1.学内セミナー(4月10日)

興味を持ってくれた新入生や今年度から活動を始める新規メンバーに対し、学内で地域安全マップ活動について説明し、指導員の養成として訓練を実施しました。

2.福山ばら祭(5月18日と19日)

福山市若者・くらしの悩み相談課と協働し、福山ばら祭において「子どもの安全安心」ブースを出展させていただいた様子は、FUKUDAI Magのこちらの記事からご覧いただけます。

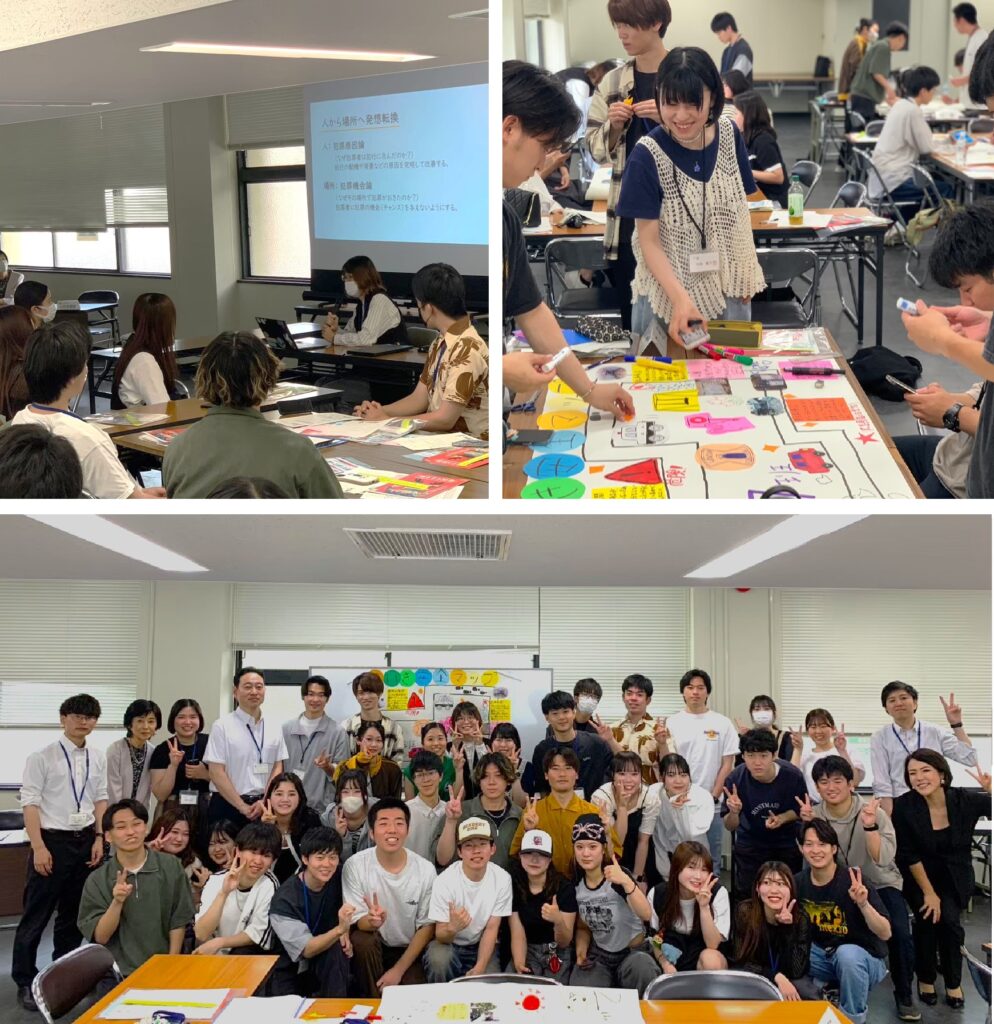

3.広島研修(6月8日)

広島県環境県民局県民活動課からの依頼で、地域安全マップづくり大学生ボランティア研修会に参加しました。PACE副代表の中原晴菜さん(捜査心理学研究室3年)が参加学生に対する事前講義を行い、その後、広島修道大学や比治山大学から参加していた学生の皆さんと一緒にフィールドワークとマップづくりを行いました。

4.尾道市立西藤小学校における地域安全マップ作製指導(6月13日)

本学のお隣、尾道市立西藤小学校の3年生に対する地域安全マップ活動は、毎年恒例です。今年度も半日しっかり時間をかけて、元気な小学生とともに楽しいワークができました。

5.福山市立遺芳丘小学校における地域安全教室(7月11日)

こちらもお隣、福山市立遺芳丘小学校の1年生から3年生に対し、地域安全教室を行いました。フィールドワークやマップ作製の代わりに、寸劇やクイズを取り入れて、楽しく防犯を伝えました。

6.大阪研修(8月21日・22日)

福山大学心理学科1期生かつPACE初代会長かつ元心理学科助手の濱本有希さんにご協力いただき、大阪における地域安全マップ研修が行われました。参加メンバーは2日間かけてみっちり指導を受け、地域安全マップ作製指導員としてのスキル向上に努めました。

7.尾道市立美木原小学校における地域安全教室(9月13日)

尾道市立美木原小学校の1年生から6年生に対して、地域安全教室を行いました。初の多学年、大所帯での開催で、メンバー一同どう工夫したら楽しめるか一生懸命考えました。学年を混ぜた小グループにファシリテート役のPACEメンバーを加え、良いワークができました。

8.福山市立新涯小学校における地域安全マップ作製指導(10月1日)

福山市立新涯小学校の3年生に対し、地域安全マップ作製指導を行いました。規模の大きい小学校での開催には、指導員もたくさん必要です。保護者の方のご協力もあり、大賑わいの活動となりました。

9.地域とボランティア講師(10月28日)と子どもフェスティバル(11月3日)

こちらはすでにFUKUDAI Magで紹介させていただきましたので、こちらをご覧ください!

10.放課後等デイサービスかがやき松永における地域安全教室(1月11日)

PACEとして初の試み、放課後等デイサービスを利用する小学生の皆さんに対する地域安全教室を行いました。よりわかりやすく、より伝わりやすくするのはどうすべきか悩みながら、皆で楽しめる地域安全教室が提供できました。

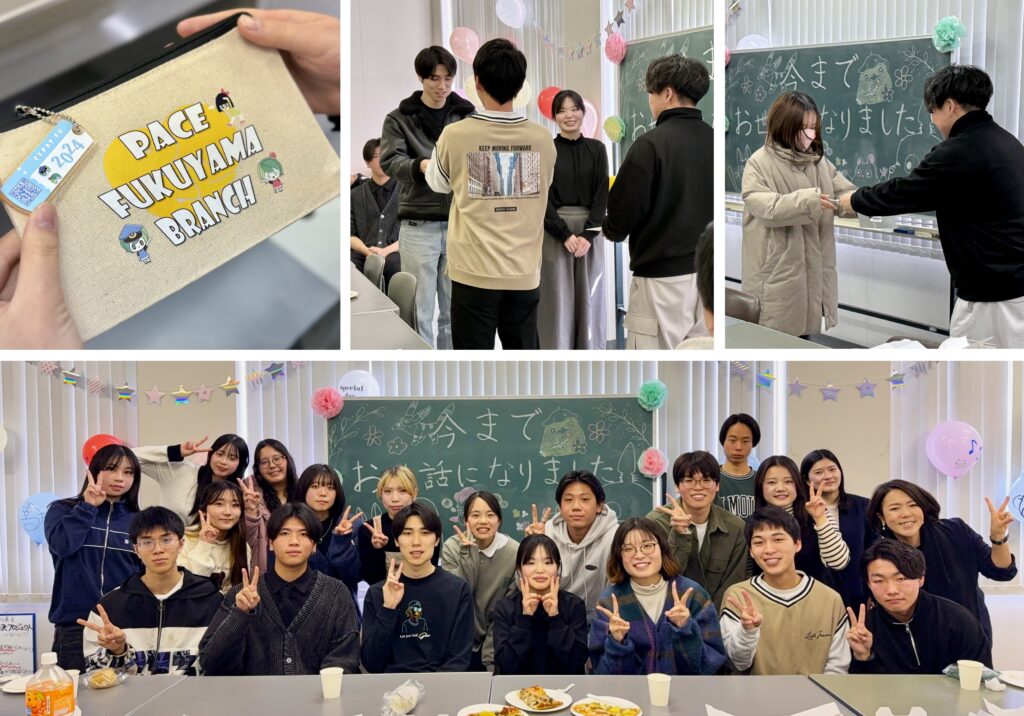

11.ボランティア引継ぎ式及び送別会(2月18日)

PACE(ペース)とCyPat FU(サイパットエフユー)という下位団体を持つPACE福山支部は、今年で18年続く学生ボランティア団体です。長きにわたり継続出来ているのは、先輩から後輩へと代々引き継がれる情熱とノウハウのおかげと言って過言ではありません。今年もPACE福山支部としての引継ぎ式兼送別会が開催され、活動を牽引してくれた先輩へのお礼と、後輩によるこれからの活動への決意表明がなされました。

あっという間の2024年度。ボランティア活動を通じて、学生は一回りも二回りも成長していると感じます。

次回はサイバー防犯ボランティアCyPat FU(サイパットエフユー)の活動まとめをご報告します。お楽しみに!

学長からの一言:心理学科の課外ボランティア活動グループPACEは、地域の子どもたちが安心安全に過ごすことができるよう、子ども達と一緒に地域安全マップ作りを行うことや小学校での安全教室の開催をはじめ、年中さまざまなボランティア活動を続け、子ども達を見守っていることが報告から伝わってきます。その過程で出会った多様な年代や立場の人たちとの触れ合いも、メンバーの成長の大きな力になっていることでしょう。