【経済学科】スチューデントアシスタント(SA)紹介

経済学科では2019年度より、大学院生によるティーチングアシスタント(TA)や学部生によるスチューデントアシスタント(SA)制度を採り入れ、必修科目の「マクロ経済学」と「ミクロ経済学」で、先輩学生による授業サポートや学修支援を行っています。今年度のSAを紹介します(いずれも3年生)。

右から、和田優香さん・小畑さくらさん・北本愛実さん

右から、和田優香さん・小畑さくらさん・北本愛実さん

- 「マクロ経済学」SA:和田優香さん(金融経済コース、広島県・銀河学院高等学校出身)

SAをやってみようと思った理由

相手に分かりやすく説明する能力やコミュニケーション能力を身につけたかったからです。また、人に教えることで自分の理解も深まると思ったからです。

「マクロ経済学」を受講するうえでのアドバイス

私はなるべく講義中に理解できるよう、先生の話を聴き、重要なことはメモするようにしていました。グラフは雑に描くと後から見返したときわからないので、どこがポイントなのかすぐわかるよう色分けするなど工夫して描くとよいと思います。小テストでは計算問題も多いですが、暗記では数値が変わったら対応できないので、解き方やそれぞれの式の意味を理解し、ただ問題を解くだけでなく、どうしてその答えになるのか説明できるようにするとよいと思います。

- 「ミクロ経済学」SA:北本愛実さん(総合経済コース、広島県立尾道北高等学校出身)

SAをするにあたって

私は塾講師のアルバイトをしています。人に教えようと思ったら自分が理解していないといけないし、同じように説明しても相手の反応はいろいろで、人によって説明の仕方を変える必要があって、教えるって難しいなと日々感じています。でも「わかった!」「説明が分かりやすい」と言ってもらえる瞬間はとてもうれしいです。アルバイトを通して、指示や話しかけられるのを待つことが以前より減り、自分から動けるようになりました。この経験を活かし、SAとして受講生のサポートができたらなと思います。

「ミクロ経済学」を受講して

2年次に受講した「ミクロ経済学」では一方的に先生が講義をするのではなくて、自分で計算をしたり図を描く時間もあって、受講生は100人近くいますが、静かな環境で集中して授業を受けることができ、90分は毎回あっという間でした。ミクロ経済学は図や式を多用するので難しいと感じる人もいるかもしれませんが、分かったらおもしろいです。SAを通して、おもしろさを伝えていけたらと思います。

- 「ミクロ経済学」SA:小畑さくらさん(総合経済コース、広島県立福山明王台高等学校出身)

SAをやってみようと思った理由

3年次からは新しいことに積極的に挑戦したい!と思っていたとき、先生から声をかけていただきました。私も1年次から塾講師のアルバイトをしており、その経験を活かして頑張りたいと思います。

SAを通して、先生と受講生の両方と接することで、いろいろな視点で物事を見ることができるようになったり、相手に分かりやすく説明する能力を身につけたりなど、社会に出てからも必要な能力を養っていけたらと思います。

私の勉強法

講義中に理解するということを意識して受講しました。ただ板書を写すだけではなく、先生の説明を聴いて、どうしてそうなるのかまで理解するよう努めました。演習時はまず自分なりに考えて作図や計算をしました。そうすることで、受け身にならず、その場でマスターすることができ、考える力も身についたと思います。

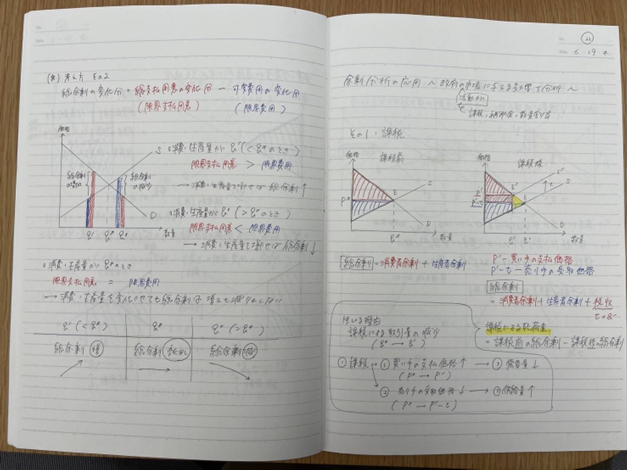

「ミクロ経済学」ではグラフを描くことが多いですが、ノートに大きく丁寧に描いて、色付けしました。こうすることで、自分で再現するときポイントをおさえて描くことができると思います。練習問題は一通り自力で解いて、分からなかったり自信のない問題は友達と考え方や答えを確認し合い、理解を深めました。計画的に余裕を持って取り組み、試験前は講義ノートの見直しと苦手な個所を中心に振り返りを行いました。

小畑さんの自筆の講義ノート

小畑さんの自筆の講義ノート

「ミクロ経済学」を受講して

授業中に先生やSAの方が教室をまわり、一人一人のノートを確認したり、理解度に応じてアドバイスをして下さいます。サポートが手厚いので、その場で質問しやすく、数学が苦手な人でも理解しやすい環境だと感じました。

「ミクロ経済学」を受講するうえでのアドバイス

講義は板書形式なので、他の科目と比べてノートをとることが多いです。毎回ノートをとることはもちろんですが、ただ写すだけでなく、なぜそうなるのか、図表や式は何を表していてどこがポイントなのかを理解しながら、授業を受けることが重要です。