生物科学科

久冨 泰資(ひさとみ たいすけ)

| 職 名 | 教授 |

|---|---|

| 学 位 | 理学博士 |

| 専門分野 | 進化生物学・微生物学・分子生物学 |

| 担当科目 | 多様性生物学・基礎微生物学・分子生物学・環境微生物学・バイオ浄化学など |

| メッセージ | 種々多様な酵母がどのように生み出され、どのように棲み分けているのかという基礎的な研究を行っています。また、これをベースとして、地域に眠る独特な野生酵母を発掘して、オンリーワンの発酵食品の開発を進めています。これまでに福山バラの酵母を使ったなパンや福山ブドウの酵母を使ったワインの開発に成功しています。 |

福山バラの酵母プロジェクト

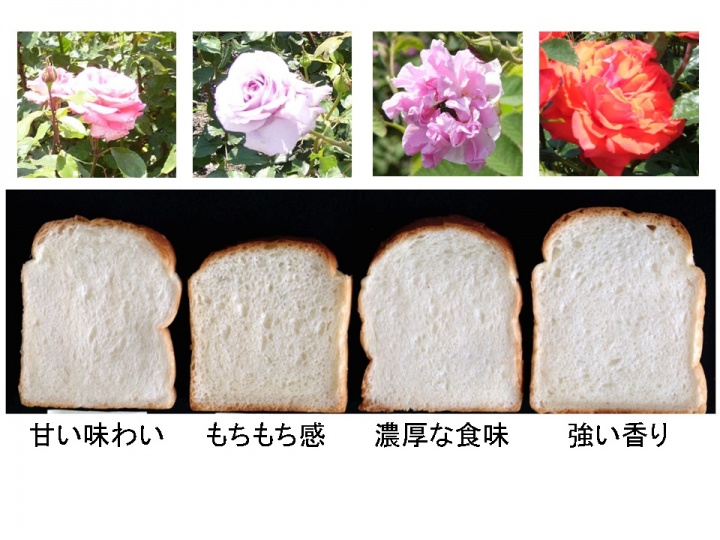

2016年に市制施行100周年を迎える福山市は、「100万本のバラの街づくり」を標榜し、バラを市花としています。私たちは、産学官連携で、地域活性化と福山市の社会への発信を目的に、バラの花に棲息している野生酵母を発掘して、地域特有のオンリーワンの発酵食品の開発を行っています。これまでに、発酵性に優れた製パンに適する酵母を4株選別することに成功しました。これらの酵母は、膨らみ、焼き色、香り、食感、味わいにおいて、優れた個性を示すパンをつくり出すことがわかりました。これらの酵母の市販化を目指しています。

酵母の個性がパンの個性に

福山大学ワインプロジェクト

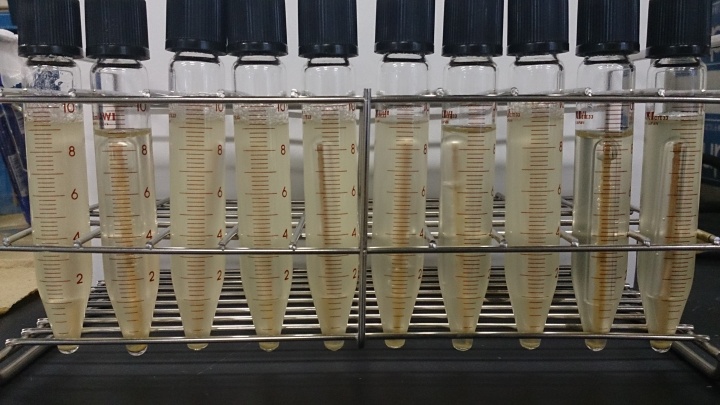

備後地域は、瀬戸内の温暖な気候風土のもと、ブドウをはじめとする果樹栽培が盛んに行われています。生物工学科では、これまで培ったバイオの技術を活かして、「福山大学ワインプロジェクト」を始めました。ここでは、ブドウの栽培からワイン醸造、ひいては製品の普及・流通までを見通した六次産業化のモデルづくりを行っています。さらに、私たちの研究室では、沼隈町で無農薬栽培されたブドウから、ワインづくりに適した野生酵母を分離して、「せらワイナリー」とのコラボのもと、味わい深い地域特有のワインの開発を目指しています。

ブドウ酵母の発酵性試験

屋久島酵母の発掘とその特殊性

私たちは、世界自然遺産に指定されている屋久島において、屋久杉の落ち葉やコケの一部から、野生の出芽酵母の分離を行っています。それらの遺伝学的解析や生理学的解析を通して、種々多様な酵母の存在を明らかにしています。Kazachstania naganishiiという酵母は、私たちが新種として記載し、酵母分類学のバイブルであるThe Yeastsにも掲載されています。この酵母は、世代交代を行うライフサイクルや細胞分裂時の染色体の分配に必要な動原体の構造において、これまでにない独特な性質を持つことを明らかにしています。

コケの森(屋久島・白谷雲水峡)

酵母の種多様性の研究

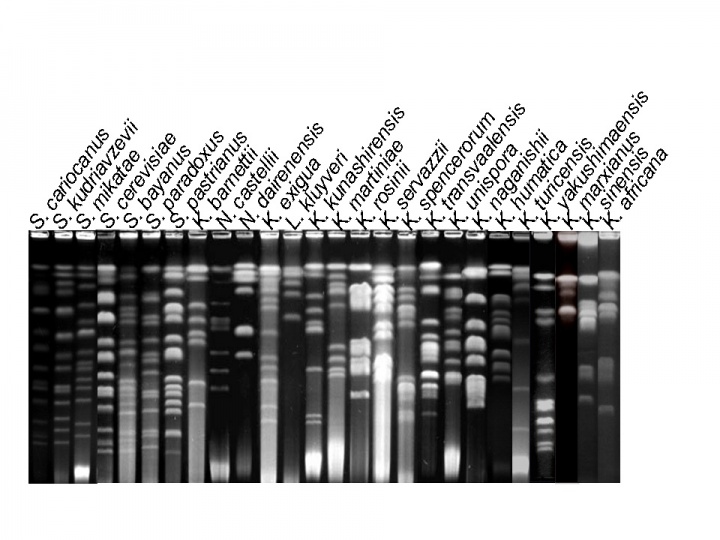

自然界には、約1500種の酵母が棲息していると報告されています。これらの酵母がどのようにして進化し多様化してきたのか、また、どのようにしてそれぞれの種の枠組みを保持しているのかを明らかにする研究を行っています。特に、種の多様化をもたらす生殖隔離というしくみについて、酵母の性の分化のシステムをベースとした解析を進めています。これまでに、近縁の種間での隔離においては染色体の不和合性が重要であり、比較的遠縁な種間での隔離においては生活環を支配する遺伝子の多様化が重要であることを明らかにしています。

酵母の染色体構成(バーコード)