【海洋生物科学科】因島のアマモ場ブルーカーボン研究 種まき実験を実施!

アマモ場は温室効果ガスを吸収するブルーカーボンの1つであり、カーボンニュートラルやSDGsに貢献するものとして注目されています。海洋生物科学科の山岸幸正研究室では、因島の海岸でアマモ場を増やす技術開発を目指した研究を行っています(過去のブログ記事)。研究2年目となる2023年度には、海岸のアマモから種子を採取して、種子による造成実験を試みました。その様子を、ブログメンバーでもある山岸が紹介します。

アマモの種子の回収

今年度の課題の1つは、実験に使うアマモの種子の確保であり、1000個の回収を目標としました。

アマモは冬に芽生えて、春に花を咲かせ、6月~7月頃に種子をつけ、夏から秋に枯れていきます。種子をつける時期は限られているため、採取のタイミングが大切です。

2023年初夏に因島の海岸で、私と卒業研究に取り組む海洋植物科学研究室4年生、共同研究をしている株式会社トロムソのスタッフ、そのほか見学にこられた企業の方々が参加して、アマモ草体の採取を行いました。近年は因島の天然アマモの衰退傾向が目立つのですが、現地では種子をつけた草体を多くみつけることができました。

種子をつけたアマモ草体の採取の様子。

種子(画像の並んだ粒)をつけたアマモの花枝。

採取したアマモの種子は未熟なもの(画像のように緑色)も多いため、すぐに種子を採ることはできません。種子は成熟すると黒っぽくなり、花枝から自然に落ちてきます。

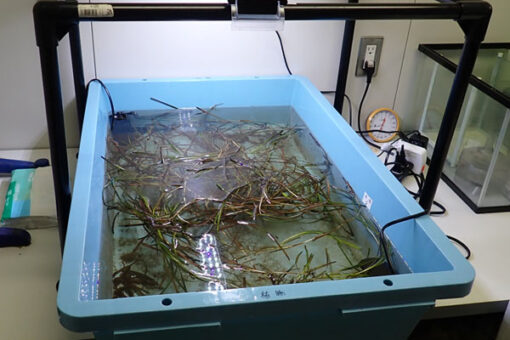

そこで、大学の水槽の中で草体をしばらく生かしておき、落ちた種子を毎週手作業で集めました。

種子を採るため、アマモ草体を水槽で養生している様子。

熟して草体から落下したアマモの種子(長さ3 mm位)

こうして2ヶ月程かけて根気よく種子を集め、選別を行った結果、30本ほどのアマモから約1400個の種子を回収することができました。この種子は、種をまく実験を行う冬(天然で種子が発芽する時期)まで、低温室で保管しました。

海岸に種子や発芽体を移植する実験

水温が下がってくる11月に、いよいよ海岸に種子をまく実験を行います。ここで課題となるのは、採取した種子をどのように海岸にまくかです。小さな種子をそのまま海底にまいても、波で流されてしまいます。

今回、紙粘土や泥に種子を埋めて、それを麻袋に入れ、杭で海底に固定する方法を試みました。紙粘土のパルプや麻袋の繊維といった天然素材は、アマモが発芽して生長する頃には分解されていくと考えられるため、種子を保持するとともにその後の生育を邪魔しないことが期待されます。

種子を保持するために紙粘土に埋めていきます。

さらに種子を埋めた紙粘土を麻袋に入れます。

前日に準備した麻袋を海岸に運んで、杭で砂泥底に固定しました。

海岸に種子を入れた麻袋を運び、杭で固定します。

卒業研究としてアマモ研究に熱心に取り組んだ4年生。

海底に設置した麻袋。このまま種子が芽生えるのを待ちます。

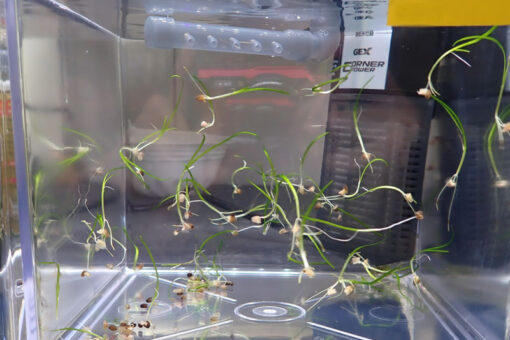

さらに、種まき実験の翌12月には、室内で種子から発芽育成したアマモの小さな草体を、麻袋に挟み込んで海岸に設置する実験も行いました。

水槽で育成しているアマモの発芽草体。これを麻袋に挟んで海岸に移植する実験も行いました。

はたして、これらの種子や草体はうまく育ってくれるでしょうか?

このように、初めての取り組みに試行錯誤しながら進めています。1つ1つ知見を積み重ねて、造成技術の開発につなげていきます。

地元尾道市では、市役所や漁協、企業がアマモ場などの海の保全活動に力を入れて取り組んでおり、私たちもイベントへの参加や情報交換を行っています。今後も連携して地域での藻場の保全に貢献していきたいと考えています。

学長から一言:CO2を吸収し、地球のカーボンニュートラル化に役立つとして注目される海藻のアマモ。その種子の採集から始まり、水槽で苗まで育てて海中に植え付けという手間暇のかかる作業に取り組む海洋生物科学科の皆さん、本当にお疲れ様です。地道な努力が実って、アマモの藻場が一面に広がる海を見たいものです。