【生物工学科】チームワークで学科の魅力発信!

2回目のオープンキャンパス(7/18)が終わりました。Zoomを使ったライブ企画でしたが、生物工学科スタッフにとっては初めての試みでした。新しいことに挑戦するワクワク感と不安とのはざまで、さて計画通りに行くのかどうか。。。終わってみると、うん、スムーズにいったんじゃないかなぁ。そんな当日の様子について、生物工学科の佐藤が報告します。

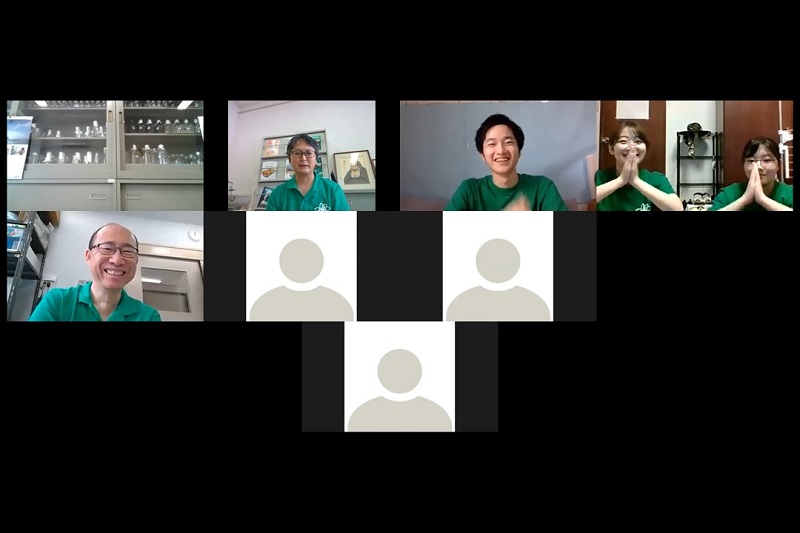

全員配置について準備OK。皆さん違う部屋にいますが、同じZoom部屋にいるので、それぞれの状況を把握できるのがZoomの良いところです。

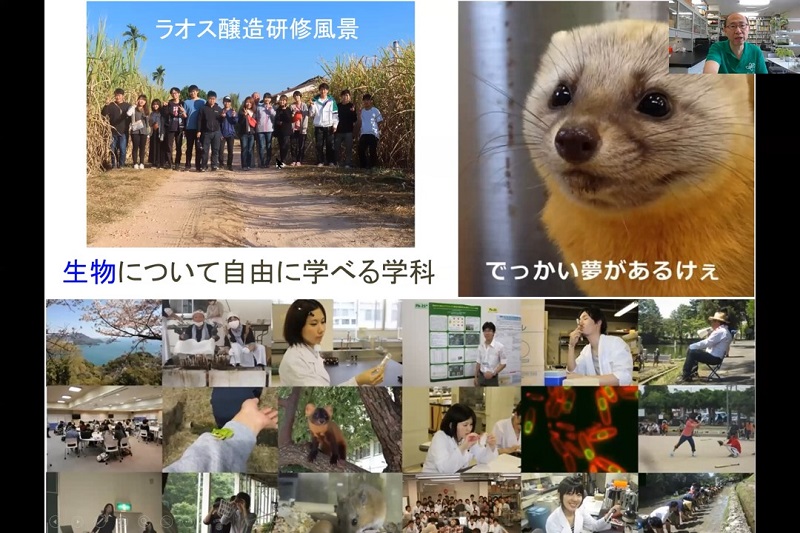

まずは、岩本学科長による学科紹介です。バイオテクノロジーは多様な分野に貢献できる学問で、それを自由に学べるのが生物工学科であると紹介しました。なお、学科紹介のブログはこちら(やわらかな生物工学)とこちら(生物工学科とSDGs)をご覧ください。

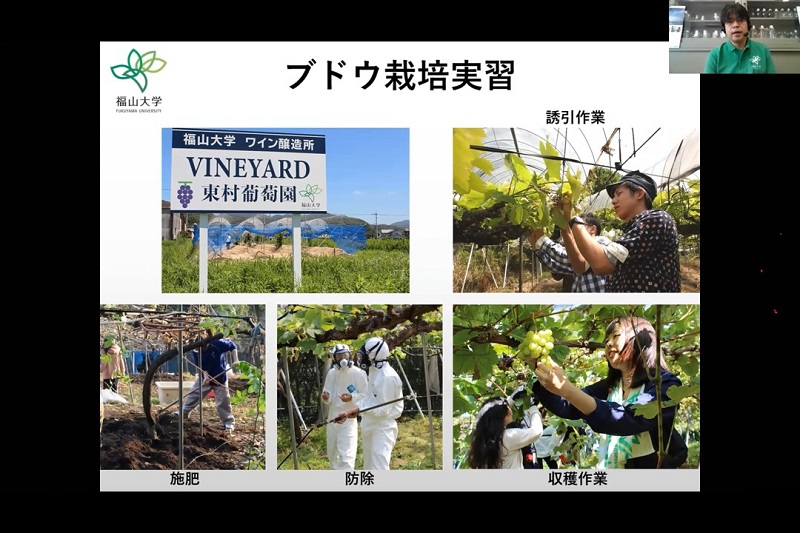

続いて、学科の教育・研究を代表して2つの話題を紹介しました。一つ目は「ワインに込められた地域活性化への思い」ということで、ワインを通してバイオテクノロジーの原点である発酵を学ぶ教育と地域貢献について紹介しました(吉﨑准教授)。二つ目は「ネズミからわかる森の未来」というタイトルで、森のネズミのウンチに含まれる動植物をDNAを使って検出し生態系を明らかにするという研究を紹介しました(佐藤准教授)。参加していただいた高校生からもチャットで質問があり、双方向の交流ができてとても良かったです。

次に、生物工学科の学生が昨年12月に訪問したラオスでの活動について紹介しました。クイズを交えて、ラム酒づくり、ラオス国立大学農学部での交流、地元の小学生との交流、観光などを紹介し、ラオスで学んだこと、感じたこと、苦労したことを話しました。発表からは、今後につながるとても良い経験をしたことが伝わってきました。とっても明るくわかりやすいトークでよかったと思います(親ばか的ですみません)。

高校生にとっては、生物工学やバイオテクノロジーってなかなかイメージしにくい分野かもしれません。ラオスでの活動紹介に引き続き、生物工学科で学んだ先には何があるのかという進路についても紹介しました。

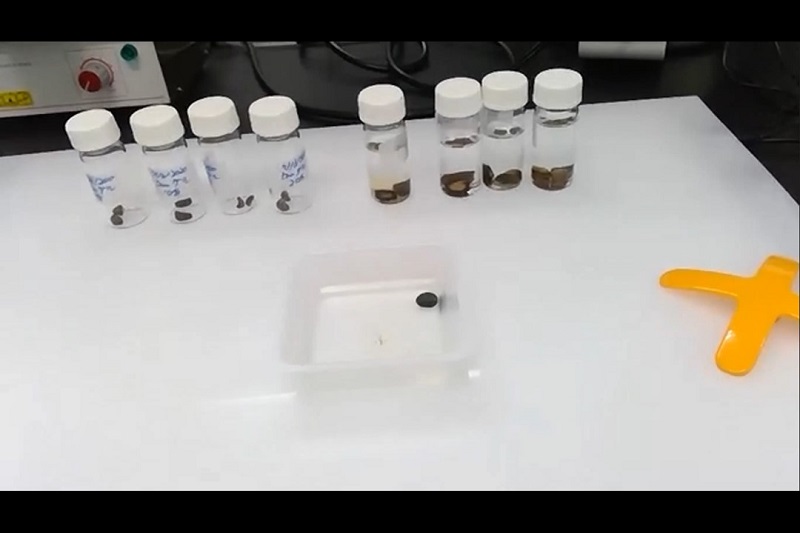

さて、次は施設紹介です。実はこの20分がもっとも不安だったところです。実習室を紹介し(下1枚目のスライドの左上の写真)、その後、ビデオカメラとパソコンを持ちながら別の部屋であるワイン醸造室に移動して紹介、そして今度は別の建物にある部屋に中継を移して、スマホでDNAシークエンサーの紹介(下1枚目のスライドの上段右から2番目の写真)、その間にビデオカメラとパソコンを持ちながらワイン醸造室から建物2階に移動して講義室を紹介、そして最後に別の建物にいる岩本学科長に中継を移して、研究室と研究の紹介をしました(下2枚目のスライド:カニの甲羅の物質を産業利用するための研究です)。リハーサルでは途中で途切れる、音声が聞こえにくいなどいくつか問題がありましたが、本番までには解消され、うまく進めることができました。

当日は、予定通り12時ぴったりにイベントを終了しました。高校生の皆さん、参加いただきありがとうございました。皆さん、手を合わせてラオス式にありがとう(コプチャイ)で感謝の気持ちを伝えました。参加者の顔を見ることができないので、どんなことを感じながらイベントに参加しているのかをこちら側が推し量ることができませんでしたが、最後にチャットで逆にお礼のコメントをいただき、ついてきていただけたことに安心しました。

初めてのZoomでのオープンキャンパス。生物工学科の学生・教員のチームワークで無事に学科の魅力を発信することができ、自信につながりました。終わった後には、そのままZoomで反省会をしました。修正すべきところは修正し、今後はより魅力的な学科の紹介ができるようにアイデアをぶつけ合いたいと思います。

学長から一言:生物工学科の教員の皆さん、学生の皆さん、このブログからも、学科のステキな魅力を伝えようという熱意がビンビン届いてきましたよッ!高校生の皆さんは、いかがでしたか?!早くコロナが収まって、実際に生物工学科を訪れていただきたいものです!!!