【生物科学科】野生のいきものを学ぶ実習(生物多様性実習)後半

福山大学キャンパスに生息する動物のDNAを分析してみよう!生物科学科では、豊かな自然を利用して、身の回りの生物の存在と、遺伝子レベルでの生物多様性を学ぶ実習を行っています。今月初めに、生物多様性実習(3年次対象)の前半における野外調査について紹介しましたが、後半のDNAの分析についても実習が終わりましたので、担当の佐藤が報告します。

アカネズミがいた!

前半の野外調査の最後に、トラップを使った野ネズミの採集を行いました。この調査は私(佐藤)の「糞中DNAから哺乳類の食性を解明する基盤の確立」という研究の一環でアカネズミを採集するもので、アカネズミそのものの取り扱いは佐藤が実施します(捕獲については広島県から許可をもらっています)。実習では耳パンチで少しだけいただいた組織片からDNAを分析しました。野外での実習から実験室への実習へと内容がガラッと変わります。アカネズミに加えて、学内で採集した昆虫のDNA分析も合わせて行いました。フィールド調査から実験室での実験まで、DNAから生態系までを学ぶ実習です。

DNAを抽出する

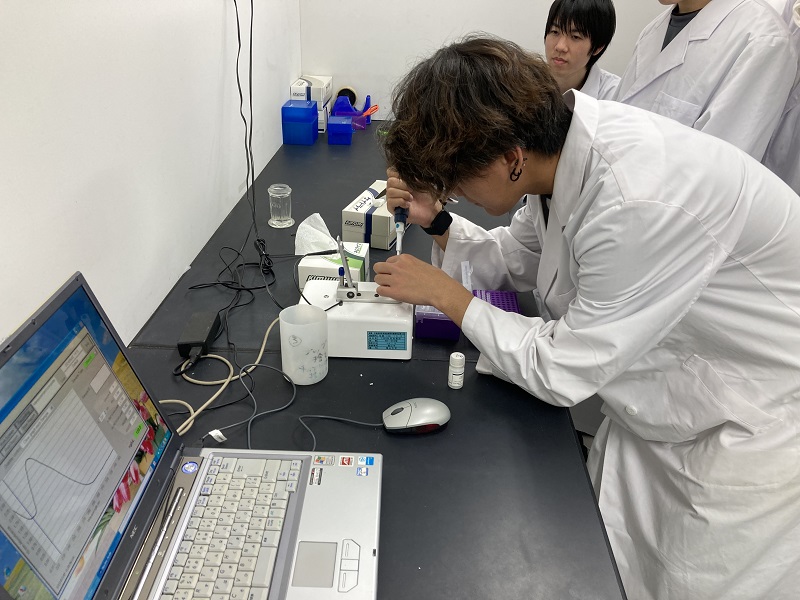

まずはDNAの抽出からです。アカネズミの組織も昆虫の組織も細胞から成り立っています。動物細胞の中には核とミトコンドリアという遺伝物質であるDNAを含んだ細胞小器官があります。それらのDNAを、タンパク質などの要らないものを分解・除去しながら取り出していきます。その後、NanoDropという機器でDNAの濃度と純度と測定しました。うまくDNA抽出できたようですね。

PCR

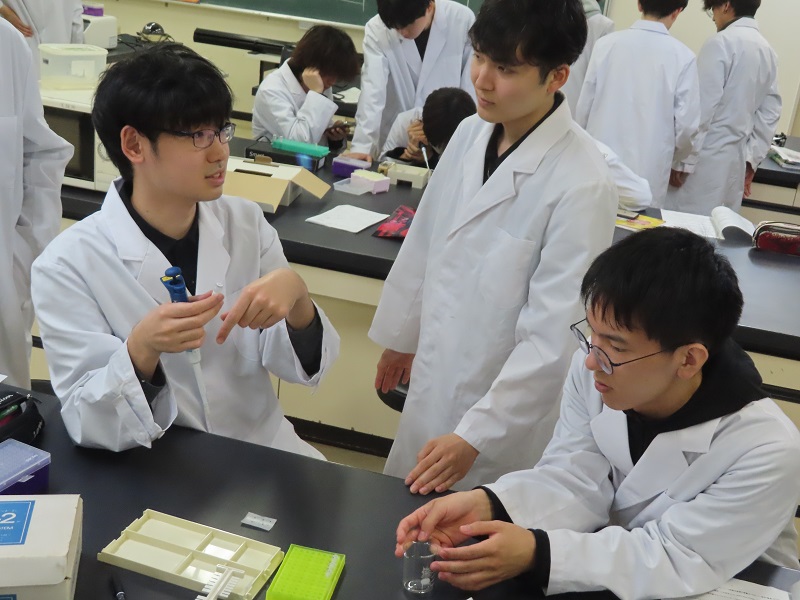

抽出したDNAを対象に今度はPCRを行います。PCRはコロナウイルスの検出でも大活躍した手法ですね。ノーベル賞技術の一つです。DNAの中から目的とした領域を増幅する方法です。今回は、アカネズミと昆虫のミトコンドリアDNAの一部を増幅するようにデザインをしました。DNAが増幅したかどうかを確認するためには、アガロースゲル電気泳動法という手法を使います。小さな穴の中にPCR後のDNA溶液を添加する作業は細かい作業であるため、とても気を使います。ゲル(寒天のようなもの)に穴をあけないように、順番を間違えないように、4年生にアドバイスをもらいながら、実験を進めます。こちらの実験もうまくいきましたね。

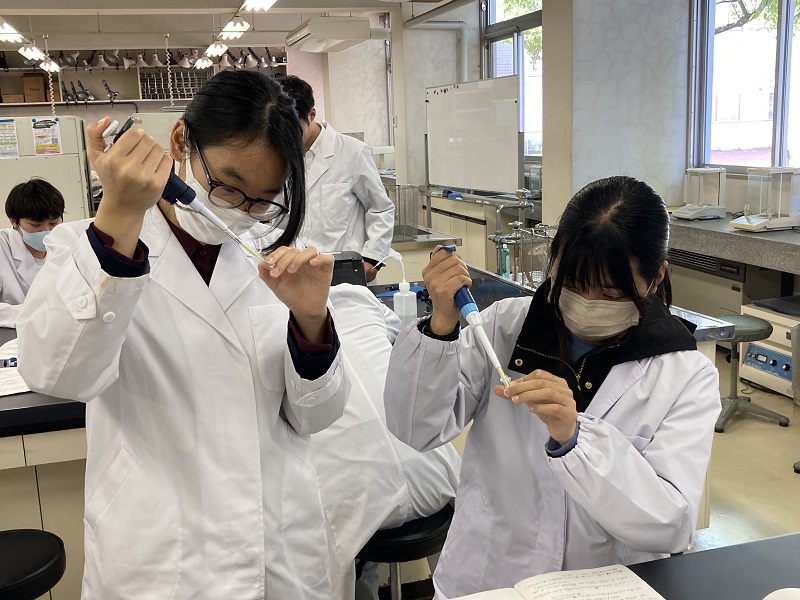

PCRで増えたDNAを精製する

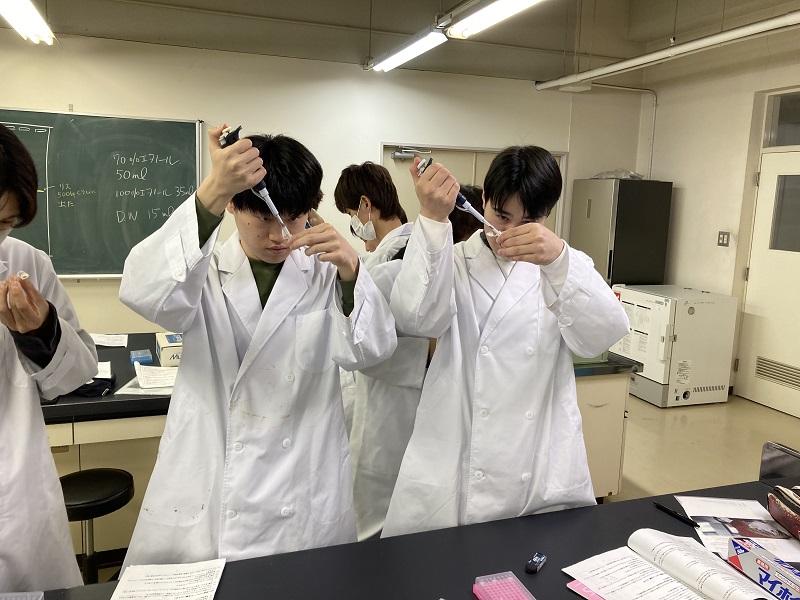

PCRで目的のDNAを増幅することができました。次はそのDNAを精製するという作業を行いました。エタノール沈殿という方法で、DNAを回収します。目に見えないDNAを取らないように、必要のない上澄み液をゆっくりと吸い取る作業です。ここでDNAを吸い取ってしまうと結果は失敗に終わります。細かい作業の習得に真剣です。この作業のあと、もう一つのノーベル賞技術である「サンガー法」を使って、DNAシークエンサーで分析するための最終的なサンプルを準備します。DNAシークエンサーは、DNAの塩基配列(A、C、G、Tの4文字の情報の並び方)を解読する機器です。PCRやサンガー法の原理については、生物科学科の講義で学びます。

DNAの情報を解読する

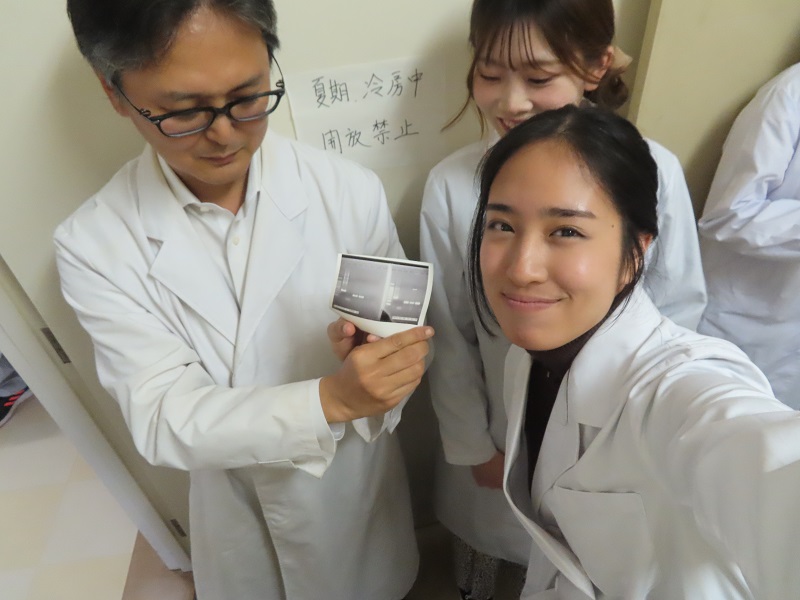

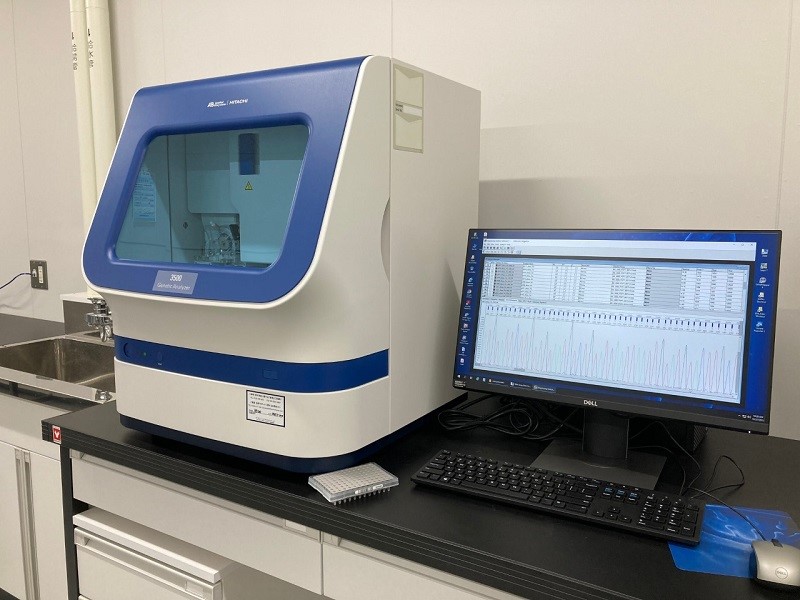

さぁそれではミトコンドリアDNAの塩基配列を決定してみましょう。DNAシークエンサーは未来創造館にあります。みんなでわいわいがやがや歩きながら、大切なサンプルを持って、東の端の17号館から西の端の未来創造館にやってきました。数千万円もする機器が並ぶ施設に驚きながら、3500 Genetic AnalyzerというDNAシークエンサーでサンプルを分析しました。さて結果は出るでしょうか?

DNAの情報を解析する

結果が出ました!学生の皆さんの注意深い作業が実り、ほとんどのサンプルでデータを得ることができました。データを得ることができなかったサンプルについては、何故、データが出なかったのかを考察します(実習ではここが大切です)。実験で得たDNA塩基配列の4文字の並び方をアカネズミと昆虫でそれぞれ整理して、その情報を使って国際DNAデータベースに検索をかけることで、自分たちが外見から種同定した生物種にヒットするかどうかを確かめました。頭がこんがらがる作業ですが、苦労して野外調査で採集し、長い実験を重ねて得たデータですので、大切に整理していきます。うまくいって良かったですね。

この実習で私たちは何を学んだことになるでしょうか?野外から捕まえてきた動物のDNAの情報を得ることができたということになります。生物多様性の保全の時代の中で、生物多様性の一つである「遺伝的多様性」の理解は大変重要であると考えられています。遺伝的多様性が減少すると生物の絶滅リスクも増えることが知られています。そうした遺伝子の分析技術はこれからの時代に必須の技術です。学生の皆さんには、今回の体験で、学んだ知識により深みを持たせていただきたいと思います。The only source of knowledge is experience (Albert Einstein). この体験をしてみたいですか?そう思ったら生物科学科へGO!

学長から一言:緑豊かな福大キャンパスで採集したアカネズミの組織片を使ってDNA分析の実験。DNAサンプルの精製作業に取り組む顔は真剣そのもの。続いてシークエンサーという分析器にかけてDNA塩基配列を検査するという、門外漢の私などには想像できない緻密な作業なのでしょう。参加した学生諸君にはきっと科学の奥深さを体感する機会になったことでしょう。