【☆学長短信☆】No.47「国際関係に翻弄された大学 ~ハルビン工業大学~」

2022年2月に突如始まったロシアによるウクライナ侵攻は3年が経過し、甚大な被害が出ているというのに未だに終わりが見えません。彼の地において大学教育に対して侵略がもたらした人的、物的被害の具体については、寡聞にして把握していませんが、他国による支配や侵害が及ぶとき、その影響は途方もなく大きいはずです。一般に、大学教育の発展過程において、多くの国が程度の差こそあれ外国の影響を受け、外国と関わりをもつものです。外国の教育理論、制度、慣行の模倣や導入であったり、留学という方法を通じてであったりもします。積極的、主体的に関わりを持つ場合もあるでしょうが、その一方で関わりを強制される場合もあります。かつて加害側であった日本とも浅からぬ関係のあった大学があります。中国東北部の黒竜江省にあるハルビン(哈爾濱)工業大学です。

モスクワ大学の尖塔を思わせるメインビルディング

この大学は清朝政府とロシア政府との契約により敷設された東清鉄道(あるいは北満鉄道)のための人材養成機関として1920年に創設された哈爾濱中露工業学校を前身とします。中露双方の関係者からなる委員会が創られ運営に当たりました。ソ連式の規則やカリキュラムに則って運営され、教授用語は全てロシア語でした。修業年限4年の鉄道建設(8年後に建設工程に改組)および機械・電気工程の2科が置かれた他、中国人学生がロシア語を学ぶためと考えられる3年制の予科も設けられ、単位制が採用されました。鉄道会社の職員子弟の場合には学費の優遇措置が採られていました。

1922年には哈爾濱中露工業大学に昇格するとともに、修業年限が1年延長の5年間となり、翌23年には初めての女子学生も入学するなど、比較的順調な発展を辿っていました。そうした中で起こったのが満州事変でした。「満州国」の樹立後、日本および「満州国」はソ連所有の資産を買い取るとともに、中国側資産は「満州国」によって接収されました。当初はロシア語による授業が引き続き行われていましたが、1937年に「満州国」の新学制が公布されるまでに徐々に日本化が進むことになりました。ちなみに、ロシア語によるソ連式の教育時代には1,039人の卒業生が生まれ、その81%がロシア人、19%が中国人でした。

教育の日本化の例を挙げれば、助教授、助手という中国にはない教員の職階が使われ、中国では当時の大学の修業年限は4年であったのに対して、やがて日本国内と同じ3年制となり、「日本の皇居を遙拝」などの行事も採り入れられました。土木、建築、電気、機械、応用化学、採鉱冶金の6学科から構成される大学に変わりました。

かつての「満州国」時代の建物

日本式の工業大学を創るべく、1937年から敗戦までの8年余り陣頭指揮に当たったのは、東京高工建築科卒のエンジニアで満鉄等に勤務した鈴木正雄学長(学長という呼称も日本式で、中国では大学も校長と表記します)であり、ロシア人教員が抜けた後を埋めたのは日本人教員でした。日本国内の大学等から特定校に偏ることなく人材が集められていましたが、学科ごとに見ると学閥が形成されていたようです。この「満州国」時代に生まれた1期~8期までの卒業生は合計1,147人、その内訳は日本人610人に対して、中国人、朝鮮人、モンゴル人が合計で537人とほぼ拮抗していますが、後の時期になるほど日本人の割合が高まったことが窺えます。この時期の教授用語は日本語でしたから、日本人以外には外国語で高度な教育内容について行くのは容易でなかったようです。なお、この時期に同大に学んだ日本人卒業生は、後に同窓会を作り、『СОБОР(サボール)』という会員名簿を編み、当時の内外の卒業生との間で友好的な交流がありました。

日本の敗戦による混乱期を経て、ハルビン工業大学は不死鳥のように復活します。満州事変の勃発によって消滅させられたソ連式工業大学の再生でした。修業年限は5年制に戻され、日本モデルの終焉とソ連モデルの復活を象徴したのは全ての授業のロシア語化でした。教員の職階も中国式に「教授―副教授―助教」に戻されました。その後のハルビン工業大学の発展は目覚ましく、中華人民共和国の建国初期に行われた大学再編成の中で、中ソ蜜月時代の文系のモデル校で北京にある中国人民大学と並んで、工学系諸大学のモデル校として一方の雄となるのです。ソ連式の管理運営、教育が行われました。しかし、その後中ソ関係の悪化などが起こると、ソ連人専門家の引き上げの事態に直面し、「自力更生」の方針の下で中国化が進み、今日では全国の重点大学として、押しも押されもしない地位を確立しています。

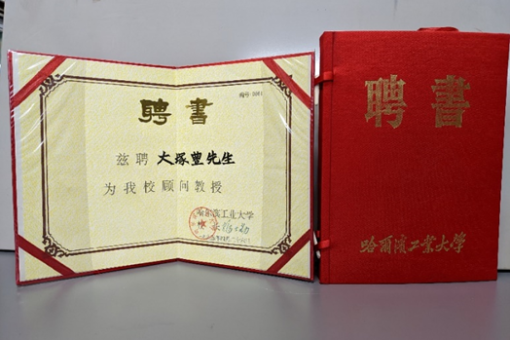

「顧問教授」の任命書

私がこの大学に惹かれるのは、上述のとおり、大学が社会や国際関係の動きに大きく左右された極めて特異な事例であるとともに、私個人との繋がりが関係しています。私はこれまで中国のいくつかの大学から客員教授をはじめとして分不相応な称号を頂戴してきましたが、その出発点がハルビン工業大学だったのです。すなわち、1995年に当時の楊士勤学長によって顧問教授に任じて頂きました。何事でも最初というのは印象深いものであり、今回の短信執筆に結びつきました。